mittelalterliche Festungsstadt

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 1495

| Burkheim a. K. |

|

| Alternativname(n) | Burgheim (OBG) |

| Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald |

| Gemeinde | Burkheim |

| Entstehungszeit | um 700 (Dorfsiedlung) |

| Ersterwähnung | 762 März 13. |

| Stadtgründung | um 1348 |

| Stadtgründer | unbekannt |

| Erhaltungszustand | Stadtmauern, Tor |

| Geografische Lage | 48.10103/7.59808 |

| Höhenlage | 195 m ü. NHN |

Burkheim am Kaiserstuhl

![]() mittelalterliche Festungsstadt

mittelalterliche Festungsstadt

Beschreibung

Die Altstadt von Burkheim liegt auf einer Anhöhe des Kaiserstuhlmassivs. Der Ort Burchheim wird in einem Testament des Bischofs Heddo von Straßburg am 13. März 762 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, der ein Hofgut am Ort im gleichen Jahr an das Kloster Ettenheimmünster abgibt. Anlässlich einer Schenkung eines Heibo an das Kloster Lorsch wird für Burkheim erstmals der Weinbau nachgewiesen. Eine Ortskirche wird im 9. Jahrhundert als Petrikirche erwähnt.

Für Burkheim ist ein Ortsadel ab der ersten Hälfte des 12. Jh. (1113, 1139, 1179 u. 1180) belegt, die als Ministeriale der Zähringer tätig waren, die noch bis 1470 mehrfach als von Bugheim oder de Burchaim genannt wurden.

Nachdem Kaiser Otto I. dem Grafen Guntram dem Reichen wegen Hochverrats im Jahr 952 den Besitz entzogen hatte, verschenkt er den Ort als Teil des Königshofs in Riegel. Dadurch gelangte Burkheim an das Benediktinerstift Einsiedeln in der Schweiz und deren Schirmvögte, wie Dietrich von Rimsingen (gest. um 1052), und an die Schirmvögte der Herren von Üsenberg. In Folge der Aufteilung des Riegeler Kammerguts wechselte der Besitz in Burkheim um 1150 an die Herren von Hachberg und dann an die späteren Rechtsnachfolger der Hachberger, an Markgraf Heinrich I. von Baden, Begründer der neuen Linie Markgrafen von Baden-Hachberg. Markgraf Heinrich I. vermachte 1231 Vergabungen in castro Burchheim an das Kloster Tennenbach. Markgraf Heinrich IV. von Baden-Hachberg verpfändet 1316 wegen Schulden die Burg und Dorf Burkheim an seinen Schwiegervater Burkhart III und um 1330 dann an Österreich verkauft. Am 26. Dezember 1347 übernachtete Kaiser Karl IV. auf der Burg. Er bemühte sich mit den Graumönchen, den Zisterziensern sehr um die Grauburgunderrebe der Region, daher gilt das Schloss Burkheim als die Wiege des Grauburgunders. Ein Jahr später erhält Burkheim das Stadtrecht.

Die Stadt und Burg waren oft verpfändet. Erster Lehensnehmer war Hans Ulrich der Jüngere vom Huse, danach bis 1412 an die Herren von Hattstatt und ab 1471 an die Pfalzgrafen von Tübingen-Lichteneck. Ab 1560 an den kaiserlichen General Lazarus von Schwendi, der die Burg zwischen 1561 bis 1574 zu einem repräsentativen Schloss umbaute (→ Burkheim - Schloss Burkheim).

Weblink:

- Tennenbacher Güterbuch 1317-1341: GLA KA 66 Nr. 8553, 41 → Burkheim (Freiburg) Sp. 139 u. Sp. 140 über Burkheim (Lahr). Online http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-4038164-1

Quellen:

- Alfons Zettler, Thomas Zotz (Hrsg.): Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Halbband 1: A – K. Nördlicher Teil. (Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-7364-X; S. 83 → Burkheim

- Kindler von Knobloch, Julius ; Badische Historische Kommission [Hrsg.] Oberbadisches Geschlechterbuch (Band 1): A - Ha — Heidelberg, 189. → von Burgheim S. 185. Online https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0189/image,info

- Heiko Wagner: EBIDAT - Die Burgendatenbank, Burkheim. Online http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl?id=1601

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 2036

| Stadt Elzach | |

| Alternativname(n), Schreibweisen |

Alza (1275), Elzahe (1318), Ältzach (1417) |

| Regierungsbezirk | Freiburg |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Elzach |

| Entstehungszeit | vor 1250 |

| Stadtgründung | vor 1347 |

| Ersterwähnung als Stadt |

1315 Mai 8. |

| Erhaltungszustand der Stadtbefestigung |

- |

| Geografische Lage | 48.17429/8.07140 |

| Höhenlage | 363 m ü. NHN |

Mittelalterliche Stadt Elzach

![]() mittelalterliche Festungsstadt

mittelalterliche Festungsstadt

Beschreibung

Die Stadt Elzach geht auf eine Stadtgründung der Herren von Schwarzenberg im 13. Jh. zurück. Die Entstehungszeit der Besiedelung ist weit vor 1250 anzusetzen und entstand vermutlich im Hochmittelalter. Um 1250 war Elzach bereits eine Marktgemeinde mit eigenem Siegel. Vor der Stadtgründung um 1290 befand sich auf einer kreisförmigen Erhebung eine vermutete Burganlage, dessen Gelände des sogenannten Rundlings als Urzelle Elzachs angesehen wird.

Überreste der Burgumwehrung kamen 1975 und 1985 bei Bauarbeiten für das neue Katholische Pfarrzentrum an der Rückseite der Apotheke am Nikolausplatz 2 zum Vorschein. Die letzten Überreste der Befestigung wurden während den Bauarbeiten 1985 ohne wissenschaftliche Dokumentation entfernt.

Unter den Herren von Schwarzenberg entstand ab Mitte des 13. Jahrhunderts nördlich an die Burg anschließend die eckige Stadtanlage, die in der Urkunde vom 8. Mai 1315 (GLA KA 24 Nr. 60) mit einem Unteren und Mittleren Tor erwähnt wurde. Johann von Schwarzenberg bestätigte 1347 Elzach das verliehene Stadtrecht nach Freiburger Vorbild, das seine Vorfahren dem Ort verliehen hatten. Die Verleihung der Stadtrechte Elzachs steht vermutlich mit der Aufteilung der Herrschaft Schwarzenberg zwischen den Waldkircher Stadtherren Johann und Wilhelm von Schwarzenberg in Zusammenhang, die bis 1290 gemeinsam handelten.

Die Gemarkung Elzach scheint wohl selbst kein Meieramt des Klosters St. Margarethen gewesen zu sein und wurde vermutlich durch die Herren von Schwarzenberg aus den umliegenden Meierämtern herausgelöst. Der Ladhof oberhalb von Elzach, 1362 erwähnt, war Zollstelle des Meierverwalters von Gebrech.

Über die Erschließung des oberen Elztales ist wenig bekannt. Bestände älterer Urkunden und Akten wurden durch die Stadtbrände in den Jahren um 1490, 1583 und 1631 vernichtet. Für den Wiederaufbau der Stadt nach dem großen Brand vom 27. September 1583 wurden Wiederaufbaupläne (1. Fassung GLA 229 Nr. 24542; 2. Fassung LA Innsbruck, Ferdinandea, 31 Freiheiten, Fasz. 35 Elzach) erstellt. Aus diesen Plänen geht hervor, dass sich an der Südseite des ummauerten Kirchenbezirks (im sogenannten Rundling) ein "Alt Schloß" (zur Sloß) befunden hatte, dass vom Stadtbrand verschont geblieben ist. Das Areal ist vermutlich mit der alten Ortsburg identisch. Bei der Zerstörung Elzachs im Dreißigjährigen Krieg 1631 wurde das Alte Schloss niedergebrannt. Nach 1648 wurden die Reste des ruinösen Schlosses verkauft und danach oberflächlich abgetragen. Alte Reste der Grundmauern des Alten Schlosses und der Stadtmauer kamen im Verlauf der oben erwähnten Baumaßnahmen zum Vorschein.

Auf den Wiederaufbauplänen von 1583 ist als Kör- oder Scherburg das Reischachische Haus verzeichnet, das vermutlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Hans Raphael von Reischach südöstlich des sogenannten Rundlings am Unteren Stadttor errichtet worden ist. Das Areal des Reichachischen Schlosses umfasst die Flurstücke der Häuser Hauptstraße 29, 31, 33a und 33 (Flst. 187, 189, 18/1, 18/2, 194). Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war noch ein Eckturm erhalten.

Geschichte

| 1250 | Elzach wird als Siedlung mit Markrechten und einem eigenen Siegel erwähnt. |

| 1290 | Schwarzenberger Herrschaftsteilung zwischen den Stadtherren von Waldkirch Johann und Wilhelm von Schwarzenberg. Die hohe Gerichtsbarkeit über beide Städte Elzach und Waldkirch bleibt weiterhin in gemeinsamer Ausübung. Die Bergwerke von Elzach und Waldkirch, sowie die Weiden von Siensbach, Gutach und Riedern werden untereinander aufgeteilt. Wilhelm von Schwarzenberg sicherte sich in Elzach den Schwerpunkt seiner Herrschaft. |

| 1315 | In der Urkunde vom 8. Mai 1315 wird Elzach als Stadt bezeichnet. Die beiden Toreingänge der Stadt werden erstmals belegt. |

| 1316 | Heinrich von Schwarzenberg verpflichtete sich gegenüber der Stadt Freiburg, keinen Karrenweg durch das von Südosten in das Elztal mündende Simonswäldertal anzulegen. |

| 1347 | Johann III. von Schwarzenberg bestätigt die Rechte der Stadt Elzach (3. Feb. 1347) nach Freiburger Vorbild, die seine Vorfahren verliehen haten. |

| 1377 | Johann(-es) III. von Schwarzenberg-Kastelberg stirbt. Seine erhaltene Grabplatte befindet sich in der Pfarrkirche zu Elzach. |

| 1382 | Die Herren von Schwarzenberg empfingen Elzach als österreichisches Lehen von Herzog Leopold von Österreich. |

| 1442 | Markgraf Wilhelm von Hachberg-Sausenberg empfängt Elzach als österreichisches Lehen. |

| 1459 | Die Herren von Rechberg gelangen durch Heirat die Herrschaft Elzach. |

| 1490 | Heinrich von Rechberg ist im Besitz der Herrschaft Elzach und wird auch als Vogt des Waldkircher Margarethenstifts belegt. |

| 1544 | Die Herren von Ehingen (Kindler von Knobloch Bd. 1, S. 285) nutzen seit 1544 das "Alte Schloss". Im Jahre 1555 verbietet Sebastian von Ehingen den Pfarrangehörigen von Biederbach, Katzenmoos und Prechtal wegen der ausgebrochenen sterbenden Läuf (Pest), dass ihre Toten bei der Pfarrkirche zu Elzach bestattet werden, weil seine Behausung am Friedhof bei der Kirche liege und man die Verstorbenen schier in seiner Küche bestattet. |

| 1575 | Hans Raphael von Reischach erhält das Lehen über Elzach nach dem Tod der Lehensinhaberin Ursula von Reischach. Österreich hatte nach ihrem Tod das Lehen eingezogen und danach an Hans Raphael von Reischach als Pfand überlassen. |

| 1579 | Die Herren von Reischach werden als Besitzer des "Reischachischen Schlosses" als Pfandinhaber von Elzach erwähnt. |

| 1567 | Die Erbengemeinschaft verkauft nach dem Tod Sebastians von Ehingen schuldenhalber die Herrschaft Schwarzenberg für 28.000 Gulden an Erzherzog Ferdinand von Österreich. Bereits 1566 wird Klaus Werner von Kippenheim, wohnhaft vermutlich im Alten Schloss, als Verwalter der verkauften Herrschaft belegt. |

| 1606 | Erster Beleg als Kör- bzw. Scherburg für das Reischachische Haus (Schloss). Der Vertrag vom 12 Dez. 1606, der zwischen der Stadt und dem vermutlichem Schlossbesitzer vereinbart wurde, regelte zwischen dem Ehemann der Reichachischen Wittwe und dem ehemaligen Elzacher Pfandinhaber Andreas Hipschmann von Biberach, dessen Übergriffe. (GLA 26/52) |

| 1657 | Das "Alte Schloss" war bis 1657 in der Herrschaft der Herren von Kippenheim. Heinrich Balthasar, Johann Ludwig und Philipp Ludwig von Kippenheim verkaufen das an der Pfarrkirche liegende alte Kypenheimische Schloß samt Weiher für 60 Gulden an die Stadt. (StA Elzach, Ratsprotokolle I, fol. 114 u. RP V) |

| 1695 | Am 10. Mai verkauft die Stadt für 120 Gulden einen Teil des Schlosshofes an die Pfarrkirche. (StA Elzach, Ratsprotokolle IV, Anhang) |

| 1661 | Hektor von Beroldingen verkauft am 16. Mai als Vormund von Veronica von Baden die als Kerburg bezeichnete Schlossruine, vermutlich einer reischachischen-hübschmännischen Erbin, samt Weiher, Scheunenhofstatt und einigen Grundstücken an den Elzacher Schultheißen Johann Georg Heberlin und Georg Merkle für 1800 Gulden. Die neuen Eigentümer verkauften am 24. Jan. 1662 das Schlossareal und weitere Grundstücke an verschiedene Bürger. |

| 1713 | Die südliche Mauer beim heutigen Pfarrhaus wird als alte Stadt-, bzw. Schloßhofmauer erwähnt. |

Weblinks:

- Julius Kindler von Knobloch: "von Elzach", Oberbadisches Geschlechterbuch, Bd. 1, A - Ha, Heidelberg 1898, S. 293-294. Online: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0297/image,info

- Julius Kindler von Knobloch: "von Ehingen", Oberbadisches Geschlechterbuch, Bd. 1, A - Ha, Heidelberg 1898, S. 285. Online: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kindlervonknobloch1898bd1/0289/image,info

- Badische Zeitung, Josef Weber: "Hilfe von Erzherzog und Land nach dem verheerenden Brand". Elzach, 18. Okt. 2008. Online: https://www.badische-zeitung.de/elzach/hilfe-von-erzherzog-und-land-nach-dem-verheerenden-brand--6621601.html

Quellen:

- Alfons Zettler, Thomas Zotz (Hrsg.): Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Halbband 1: A – K. Nördlicher Teil. (Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-7364-X, S. 114 → Elzach

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 1777

| Stadt Endingen |

|

| Stadttor 1581 |

|

| Alternativname(n) | |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Endingen |

| Stadtgründung | 1286 |

| Ersterwähnung | |

| Geografische Lage | 48.14128/7.70411 |

| Höhenlage | 382,5 m ü. NHN |

Stadt Endingen

| 500- 700 | Nach dem Rückzug der Römer wird der Breisgau allmählich von den Alamannen besetzt. Frühalamannische Funde liegen nicht vor. Erst zwei Reihengräberfelder aus der Merowingerzeit (500 - 700) weisen auf eine dichte Besiedlung der Endinger Gemarkung. |

| 880- 969 | Klöster, insbesondere Andlau im Elsaß und Einsiedeln in der Schweiz, verfügen über große Besitzungen und Rechte in Endingen. |

| 1275 | Im Streit um das Zähringer Erbe geriet Graf Egen von Freiburg in Opposition zum neuen König Rudolf von Habsburg. In diesem Streit um die Burg Zähringen (Reichsgut) hatte der Üsenberger sich vermutlich an der Belagerung der Stadt Freiburg beteiligt. |

| 1278 | Zwischen 1276 und 1281 hielt sich König Rudolf in Österreich auf. Graf Egen von Freiburg blieb betreffs der Burg Zähringen bei seiner Haltung gegen den König und zerstörte wärend der Abwesenheit Rudolfs, wegen der vorausgegangenen Königlich-Üsenbergischen Strafexpedition gegen Freiburg, die Burg Zähringen, die Koliburg und einen namenlosen Turm bei Breisach (Item destructum fuit Zeringen noviter edificatum, et turris probe Brisacum, et Coliberc). Bei diesem Turm könnte es sich um die Überreste der baufälligen Burg Üsenberg gehandelt haben. |

| 1286 |  Die Herren von Üsenberg erteilen Endingen das Stadtrecht. Noch heute führt Endingen den Flügel der Üsenberger im Stadtwappen. Die Herren von Üsenberg erteilen Endingen das Stadtrecht. Noch heute führt Endingen den Flügel der Üsenberger im Stadtwappen. |

| 1319 | Endingen ist nun vollständig von Mauern umschlossen. |

| 1321 | Die Herren von Üsenberg zerstören mit Hilfe der Endinger Bürger die Koliburg oberhalb der Stadt. Von der Koliburg übte das Geschlecht der Herren von Endingen bis dahin das Vogt- und Schultheißenamt aus. |

| 1370 | Johann von Üsenberg, Landrichter des Grafen von Freiburg, entwarf eine Bergordnung (Bergbau), die als "Bericht und Ordnung an den Bergvogt" geschickt wurde. Johann entstammte einem ausgesprochen "bergbaukundigen" Geschlecht. Die Üsenberger hatten lange Zeit die Berghoheit im Sulzberger Tal inne (1157-1355) Günther Schulz, "Sozialer Aufstieg - Funktionseliten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit" Seite 392 - Jahr 2002. |

| 1379 | Der letzte männliche von Üsenberg stirbt. Endingen kommt zu Österreich. Die zweite Hälfte des Endinger Stadtwappens zeigt noch heute das Wappen Österreichs. Die Stadt ist darauf bedacht, ihre alten Rechte auch unter der neuen Herrschaft zu wahren. Dies wird durch die Stadtrechtsbestätigungen von Herzog Albrecht aus dem Jahr 1387 bis zu der umfassenden Urkunde anno 1744 von Kaiserin Maria Theresia dokumentiert. |

| 1415- 1427 | Endingen wird unter Kaiser Sigismund zur freien Reichsstadt, mit mehr landesherrlichen als nutzbringenden Auswirkungen. |

| 1499 | Zu dem 1318 nachgewiesenen Kornmarkt verleiht Kaiser Maximilian das zweite Marktrecht als Belohnung für Tapferkeit im Schweizerkrieg. |

| 1805/06 | Endingen wird in das Großherzogtum Baden eingegliedert. |

Fotos: Hans-Jürgen van Akkeren

Weblinks:

- Stefan Mäder: Nur nicht den Kopf verlieren - Neues vom alten Richtschwert im Kaiserstühler Heimatmuseum in Endingen: Online https://www.academia.edu/92686481/Nur_nicht_den_Kopf_verlieren_Neues_vom_alten_Richtschwert_im_Kaiserst%C3%BChler_Heimatmuseum_in_Endingen

- Alfons Zettler, Thomas Zotz (Hrsg.): Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Halbband 1: A – K. Nördlicher Teil. (Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14). Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-7364-X → Endingen S. 134

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 10471

| Stadt Waldkirch |

|

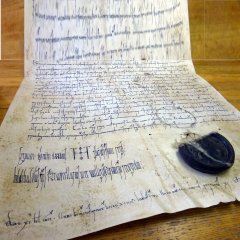

Faksimile Urkunde Otto III 994 (Hans-Jürgen van Akkeren) |

|

| Alternativname(n) | Waldkiricha (994), ze Waltkirch (1300) Waltkilch (1362) |

| Landkreis | Emmendingen |

| Kloster | St. Margarethen aufgelöst 1803 |

| Entstehungszeit | 1250-1300 |

| Ersterwähnung | 1300 August 13. |

| Stadtgründer | Wilhelm und Johann von Schwarzenberg |

| Stadtrecht seit | 1300 August 13. |

| Geografische Lage | 48.09387/7.96081 |

| Höhenlage | 269 m ü. NHN |

| Elztalmuseum | elztalmuseum.de |

| Webseite | stadt-waldkirch.de |

Stadt Waldkirch - Mittelalterliche Stadt

Die Stadt liegt an der Elz am westlichen Schwarzwaldrand. Sie liegt auf einem flachen Rücken, der ursprünglich vom Dettenbach durchflossen wurde. In dieser topographisch begünstigten Lage gibt es Siedlungsnachweise seit etwa 1000 v. Chr. Von besonderer Bedeutung ist die Gründung eines Frauenklosters durch Herzog Burkhart I. von Schwaben im Jahr 918. Dem Kloster gehörte das gesamte Elztal. Um 970 erhielt das Kloster von Otto I. nochmals erheblichen Besitz im Breisgau. 994 wird das Kloster von Otto III. zum Reichskloster erhoben und mit umfangreichen Rechten ausgestattet. 1430 stirbt die letzte Äbtissin und das Kloster wird in ein Kanonikerstift umgewandelt.

Siegel der Stadt Waldkirch,

Replik Hans-Jürgen van Akkeren

| 918 | Herzog Burkhart I. von Schwaben Gründet das Frauenkloster. Es entsteht eine dörfliche Siedlung mit dem Namen Waldkirch. |

| 994 | Das Kloster wird durch Otto III. zum Reichskloster erhoben und mit umfangreichen Rechten ausgestattet. |

| Um 1250 | Gründung der Stadt Waldkirch durch die Herren von Schwarzenberg. Die Stadt hat eine Fläche von etwa 4 ha und hat 100-120 Häuser. |

| 8. 8. 1300 | Die Stadt erhält durch Wilhelm und Johann von Schwarzenberg die Stadtrechte. |

| 1451 | Stadtbrand. Ob die gesamte Stadt oder nur ein größerer Teil zerstört wurde, ist unbekannt. |

| Um 1475 | In Waldkirch lassen sich Edelsteinschleifer nieder. Sie begründen entlang des Gewerbekanals ein einzigartiges und einträgliches Handwerk, das bis um 1800 die Stadt ernährt. In der Blütezeit um 1780 drehen sich in über 40 Schleifmühlen 120 Schleifsteine. Damit werden jährlich mehrere Millionen Perlen hergestellt. |

| Um 1520 | Die um Waldkirch liegenden Höfe und Siedlungen werden zu der Gemeinde Stahlhof zusammengefasst. Die Stadt Waldkirch umfasst nur wenig mehr wie die Fläche innerhalb der Stadtbefestigung. |

| 26. 10. 1567 | Erzherzog Ferdinand II. von Österreich besucht Waldkirch. Seit dieser Zeit werden die Herrschaften Schwarzenberg und Kastelberg durch Beamte verwaltet, die in Waldkirch wohnen und arbeiten. Der Oberamtmann ist gleichzeitig der Schultheiß der Stadt. |

| 1638 | Ein Brand im Zusammenhang mit den Dreißigjährigen Krieg zerstört nahezu die gesamte Stadt. |

| 1652 | Wiederaufbau |

| Ab 1700 | Die Stadtbefestigung wird teilweise niedergelegt. |

| Ab 1800 | Die Stadtgräben werden verfüllt und bebaut, die Stadttore vollständig und die Stadtmauer teilweise abgebrochen. |

|

Waldkirch war von zwei Stadtgräben und zwei Stadtmauern umgeben. An den Ecken der äußeren Stadtmauer befanden sich sogenannte Rondelle (Rundtürme). Nachdem sie ihre militärische Funktion verloren hatten, dienten sie zu Wohnzwecken. Das hier abgebildete nordwestliche Rondell war bis 1912 bewohnt und wurde dann abgebrochen. Im Hintergrund die Allee und das Bürgerhaus. |

|

|

Bei Baumaßnahmen 1987 in der Lange Straße am Obertor wurde der Brückenbogen über den inneren Stadtgraben angeschnitten. Im Profil der Baugrube erkennt man die Sandsteine des Brückengewölbes. |

|

|

Beim Bau eines Hauses zwischen der Turmstraße und der Gartenstraße kam die innere Stadtmauer zutage. Sie ist hier teilweise noch erhalten, weil sie die Außenmauer der Häuser bildet. Foto: Bayer Albert |

|

|

Der Eckturm der inneren Stadtmauer war bis in das 19. Jahrhundert hinein erhalten. Er diente, nachdem er keine militärische Funktion mehr hatte, als Werkstatt. Auch waren in diesem Abschnitt noch Teile der Stadtmauer erhalten. Das große Gebäude im Hintergrund ist das ehemalige Amtshaus der vorderösterreichischen Regierung und beherbergt heute die Polizei. Das Gebäude zwischen Stadtmauer und Amtshaus ist die damalige Schule. Foto: Hummel |

|

|

Fotografie des Marktbrunnens kurz vor 1900. Dieser Brunnen wurde später mitsamt der Brunnensäule in die heutige Dettenbachstraße versetzt, wo er heute noch steht. Anstelle der Drogerie befindet sich heute die Volksbank. Foto: Jaegle |

|

|

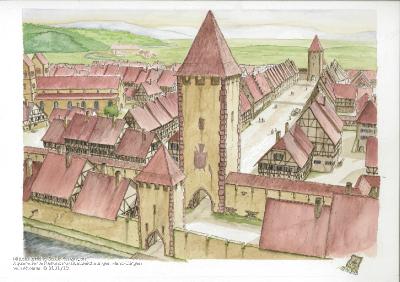

Rekonstruktion und Virtualisierung der mittelalterlichen Stadt Waldkirch um 1400 Film, Rekonstruktionen, Virtual Reality und Aquarelle von Hans-Jürgen van Akkeren in Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Haasis-Berner, Mittelalterarchäologe Landesamt für Denkmalpflege RPS/Freiburg. Link zum Film: https://youtu.be/SiMjyTKEGQo |

Breisgau-Burgen.de Autor: Dr. Andreas Haasis-Berner

Quellen:

- Max Wetzel, Waldkirch im Elztal (1912)

- Hermann Rambach, Waldkirch und das Elztal (1988)

- Fotoarchiv Klaus Person, Waldkirch

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 2547

| Neuenburg a. R. |

|

Archäologische Grabung 2014 zwischen Schlüssel- und Metzgerstraße Luftbild H-J. van Akkeren |

|

| Alternativname(n) Schreibweisen |

plebanus de Niuvvinburc (1215) Manigoldus de Nuvvenburch (1232) Nuenberc (1241) Nivwenburc (1244) ville de Nuwenburch (1261) Nueburg (1280) Newenburg am Rhein (1660) |

| Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald |

| Regierungsbezirk | Freiburg |

| Entstehungszeit | Ende 12. Jhd. |

| Stadtgründung | um 1175 |

| Ersterwähnung | 1185 März 4 (novum castrum Neuenburg [6]) |

| Älteste überlieferte Stadtrechtsurkunde |

1292 Dezember 24. durch König Adolf v. Nassau bestätigt |

| Erhaltungszustand der Stadtbefestigung |

nur archäologische Befunde |

| Geografische Lage | 47.81404/7.55910 |

| Höhenlage | 230 m ü. NHN |

Mittelalterliche Stadt Neuenburg a. R. um 1175 gegründet

![]() mittelalterliche Festungsstadt

mittelalterliche Festungsstadt

Neuenburg am Rhein – Verlust großer Teile der Stadt

Wie kaum eine andere Stadt im Oberrheingebiet litt Neuenburg unter Naturkatastrophen und Kriegen.(2) Die um 1175 von Berthold V. von Zähringen gegründete Stadt (Abb. 2) prosperierte zunächst und profitierte stark von der Lage am Rhein. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde ihr die verkehrsgünstige Lage zum Verhängnis – der Strom riss bei mehreren Hochwassern ein Drittel des Stadtgebietes weg. In den Kriegen des 17. Jahrhunderts kam es zu großen Verwüstungen, so dass die Stadt zwischen 1704 und 1714 nicht bewohnt war. Nach dem Wiederaufbau erreichte sie nie wieder die einstige Bedeutung. Schließlich gilt Neuenburg nach Artilleriebeschuss 1940 als die erste total kriegszerstörte deutsche Stadt, deren Reste bei einem Luftangriff 1944 vernichtet wurden. Nach Kriegsende standen nur noch 3 % der früheren Gebäude. Heute sucht man in der Stadt vergeblich nach obertägig erhaltenen mittelalterlichen Bauten. Deren Reste haben sich allerdings flächig unter bis zu 2 m mächtigen Schichten von Bauschutt erhalten. Lediglich das Straßengefüge erinnert noch an die einstige planmäßig angelegte mittelalterliche Stadt.

Aufgrund der nachhaltigen Zerstörungen Neuenburgs kommt der Archäologie ein besonderer Stellenwert bei der Erforschung der Stadtgeschichte zu. Bereits beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg kam es vereinzelt zu archäologischen Untersuchungen. Konstantin Schäfer dokumentierte vor allem die Lage von zwei der ehemals vier Stadttoren und Teilstücken der Stadtmauer. (3) Die erste planmäßige Rettungsgrabung erfolgte beim Neubau des Rathauses 1992. (4) Eine Zwischenbilanz zum Forschungsstand wurde im Archäologischen Stadtkataster gezogen. Dort wurden die bis zu diesem Zeitpunkt bekannten 31 archäologischen Aufschlüsse bearbeitet und kartiert. (5) Zwischen 2012 und 2015 kam es im Zusammenhang mit der Stadtsanierung zu großflächigen Untersuchungen, die insbesondere die Frühgeschichte der Stadt in einem neuen Licht erscheinen lassen.

(Dr. Bertram Jenisch: Textausschnitt aus Flutkatastrophen in mittelalterlichen Städten am südlichen Oberrhein)

Abb. 2: Westansicht der 3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadt Neuenburg a. R. um 1500

bei normalem Pegelstand des Rheins. Hans-Jürgen van Akkeren © 2021/2022

Abb 2: Wissenschaftliche Unterstützung: Dr. Bertram Jenisch & Dr. Andreas Haasis-Berner, Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Landesamt für Denkmalpflege BW; PD Dr.-Ing. Anne-Christine Brehm, Münsterbaumeisterin Freiburger Münster und Peter Kalchthaler M.A., Leiter des Museums für Stadtgeschichte Freiburg.

Westansicht auf die mittelalterliche Stadt Neuenburg a. R. (Abb. 2)

Anhand eines 3D-LiDAR Geländemodells, das vom Landesamt für Denkmalpflege und dem Landesvermessungsamt zur Verfügung gestellt wurde, diente diese der 3D-Rekonstruktion als georeferenzierte Basis. Anhand archäologischer und geomagnetischer Befunde wurden die Gebäude und aufgehende Stadtmauer rekonstruiert. Die im Norden, Osten und Süden verlaufende Stadtmauer verläuft bis zum Hochgestade auf dem gewachsenen Boden. Das natürlich entstandene Hochgestade ist an den Bildrändern links und rechts erkennbar und weist über dem normalen Pegelstand des Rheins eine Höhe von ca. 12 m auf.

Der Westen der Stadt Neuenburg wurde im Mittelalter durch Aufschüttung in den Rhein erweitert. Für die Aufschüttung diente auch der Aushub, den man bei der Errichtung des Stadtgrabens gewonnen hatte. Das künstlich, in den Rhein erweiterte Stadtgebiet weist ein abgeflachtes Gefälle auf. Die westliche Stadtmauer folgt in diesem Bereich daher dem künstlich angelegten Gefälle und liegt daher etwas tiefer als die östliche Bebauung.

Die Westansicht auf die Stadt stellt keine Hochwassersituation dar. Vor der Rheinbegradigung in den 1720er Jahren durch Tulla reichte der Wasserspiegel bei normalem Pegelstand bis vor die Stadt.

|

Film: Hans-Jürgen van Akkeren © 2022 |

Textquellen:

- Dr. Bertram Jenisch, mit freundlicher Genehmigung, Textausschnitt aus dem Aufsatz: Flutkatastrophen in mittelalterlichen Städten am südlichen Oberrhein.

- Fidelis Huggle. Geschichte der Stadt Neuenburg am Rhein. Freiburg 1876; Konstantin Schäfer. Die Geschichte einer preisgegebenen Stadt. Freiburg 1963.

- Schäfer 1963 (wie Anm. 2).

- Bernd Vedral. Beobachtungen zur mittelalterlichen Stadttopographie in Neuenburg am Rhein. In: Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1992. Stuttgart 1993, S. 355–360.

- Bertram Jenisch. Neuenburg am Rhein (Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg 37). Esslingen 2004.

- Jörg W. Busch/Jürgen Treffeisen 2014 - Die Urkunden der Stadt Neuenburg am Rhein Bd. 1, S. 142

Bildquellen:

- Wappen der Stadt Neuenburg a. R. Gezeichnet nach dem Stadtsiegel von 1261, Hans-Jürgen van Akkeren © 2021/2022.

- Westansicht der 3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadt Neuenburg a. R. um das Jahr 1500 von Hans-Jürgen van Akkeren © 2021/2022.

Wissenschaftliche Unterstützung zur 3D-Rekonstruktion leisteten: Dr. Bertram Jenisch & Dr. Andreas Haasis-Berner, Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Landesamt für Denkmalpflege BW; PD Dr.-Ing. Anne-Christine Brehm, Münsterbaumeisterin Freiburger Münster und Peter Kalchthaler M.A., Leiter des Museums für Stadtgeschichte Freiburg.

Links zum Thema Neuenburg a. R.:

- Wanderausstellung im Stadthaus vom 3. Juni bis 25. September 2022 | Die Zähringer: Mythos und Wirklichkeit Lebhafte Eindrücke der mittelalterlichen Zähringerstadt am Rhein vermittelt dabei ein Kurzfilm mit 3D-Rekonstruktionen von Hans-Jürgen van Akkeren (https://www.atelier-van-akkeren.de), die auf der Basis archäologischer Funde erstellt worden sind.

- Stadt Neuenburg a. R.

- Museum für Stadtgeschichte. Die wechselvolle Geschichte unserer Stadt

- Film-Dokumentation zu den archäologischen Ausgrabungen in Neuenburg am Rhein 2014

- Landesgartenschaugelände Neuenburg 2014 by WWL

- Ofenkachel, digitales Modell 1 (Streifenlichtscan). Archäologischer Befund Neuenburg a. R., Datierung 17. Jh. Dies ist die digitale Rekonstruktion einer Ofenkachel. Das Model hierzu wurde bei der Ausgrabung einer mittelalterlichen Häuserzeile gefunden. Auf einer der Parzellen war wohl ein Hafner tätig. Die Häuserzeile ging 1636 bei der Eroberung der Stadt durch schwedische Truppen in Flammen auf.

- Ofenkachel, digitales Modell 2 (Streifenlichtscan). Archäologischer Befund Neuenburg a. R., Datierung 17. Jh. Dies ist die digitale Rekonstruktion einer Ofenkachel. Das Model hierzu wurde bei der Ausgrabung einer mittelalterlichen Häuserzeile gefunden. Auf einer der Parzellen war wohl ein Hafner tätig. Die Häuserzeile ging 1636 bei der Eroberung der Stadt durch schwedische Truppen in Flammen auf.

- Ofenkachel, digitales Modell 3 (Streifenlichtscan). Archäologischer Befund Neuenburg a. R., Datierung 17. Jh. Dies ist die digitale Rekonstruktion einer Ofenkachel. Das Model hierzu wurde bei der Ausgrabung einer mittelalterlichen Häuserzeile gefunden. Auf einer der Parzellen war wohl ein Hafner tätig. Die Häuserzeile ging 1636 bei der Eroberung der Stadt durch schwedische Truppen in Flammen auf.

- Ofenkachel, digitales Modell 4 (Streifenlichtscan). Archäologischer Befund Neuenburg a. R., Datierung 17. Jh. Dies ist die digitale Rekonstruktion einer Ofenkachel. Das Model hierzu wurde bei der Ausgrabung einer mittelalterlichen Häuserzeile gefunden. Auf einer der Parzellen war wohl ein Hafner tätig. Die Häuserzeile ging 1636 bei der Eroberung der Stadt durch schwedische Truppen in Flammen auf.

- Buchpräsentation: Erster Band Neuenburger Urkundenbuch. Jörg W. Busch, Professor an der Universität Frankfurt am Main, und Jürgen Treffeisen, stellvertretender Leiter des Generallandesarchives Karlsruhe, stellt auf über 500 Seiten die ersten knapp 400 Schrifterzeugnisse der Geschichte der Stadt aus der Zeit von 1185 bis 1350 dar.

- Buchpräsentation: Zweiter Band Neuenburger Urkundenbuch. Das Buch stellt weitere Schrifterzeugnisse der Geschichte der Stadt aus der Zeit von 1351 - 1413 zusammen. Die beiden Bearbeiter, Herr Prof. Dr. Jörg W. Busch und Herr Dr. Jürgen Treffeisen, haben diese Urkunden aus verschiedenen Archiven zusammengetragen und in ein modernes, uns heute verständliches Deutsch übertragen.

- Buchpräsentation: Dritter Band Neuenburger Urkundenbuch. Die Urkunden der Stadt Neuenburg am Rhein 1414-1462 (Nrr. 834-1241). Prof. Dr. Jörg W. Busch und Herr Dr. Jürgen Treffeisen

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- mittelalterliche Festungsstadt

- Zugriffe: 18027

| Stadt Kenzingen |

|

Mauerrest der äußeren Stadtmauer Oberer Zirkel 77 |

|

| Alternativname(n) Schreibweisen |

civitas Kencingin, Chenzingen (1269), Kenzingen (1283), Kentzingen (1293), Kenntzingen (1461) |

| Landkreis | Emmendingen |

| Regierungsbezirk | Freiburg i. B. |

| Entstehungszeit | um 1240 |

| Stadtgründung | 1249 |

| Stadtgründer | Rudolf II. von Üsenberg |

| Urkundkiche Ersterwähnung |

|

| Älteste überlieferte Stadtrechtsurkunde |

1283 |

| Erhaltungszustand der Stadtbefestigung |

Äußerer Stadtgraben, Mauerreste Stadtmauer, archäologische Befunde |

| Geografische Lage | 48.19171/7.76852 |

| Höhenlage | 177 m ü. NHN |

Stadt Kenzingen um 1300 |

|

Stadt Kenzingen 1249 gegründet

![]() mittelalterliche Festungsstadt

mittelalterliche Festungsstadt

Ältere Schreibweisen für Kenzingen:

- Chenziuga (1018 Jan. 5, Frankfurt Kaiser Heinrich II. bestätigt kirchlichen Besitz des Klosters Einsideln, Dorfsiedlung)

- Cancingen (1094, Dorfsiedlung)

- Johannes de kencingen (GLA KA 24/946 Ersterwähnung Kirnburg 1219 Nov. 16)

- scult° de kencingin Cvno de Sveichusin (GLA KA 24/946 Ersterwähnung Kirnburg 1219 Nov. 16, Schultheis von Kenzingen, Cuno von Schweighausen)

- Civitas Kencingin (Stadt, nach 1249)

- Chenzingen (1269)

- Kenzingen (1283 Stadtrechtsurkunde)

- Kentzingen (1293 GLA KA 21/4315, Rudolf von Üsenberg)

- Kenntzingen (1461 GLA KA 21/4302)

Rudolf I. von Üsenberg erhielt um 1200 die Güter der Vogtei des elsässischen Frauenklosters Andlau, die sich im nördlichen Breisgau befunden hatten. Zu diesem Besitz gehörten die Ortschaften Bleichheim, Wagenstadt, Nordweil,

Bombach, Dorf Kenzingen, Herbolzheim, Malterdingen, Sexau und andere. Dazu gehörte auch der Kirnberg bei Bleichheim. Auf dem Kirnberg ließ Rudolf I. von Üsenberg ab 1200 die Burg Kürnberg (Kirnburg) erbauen, die im Jahre 1219 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Sein Sohn Rudolf II. von Üsenberg gründete 1249 die Stadt Kenzingen. Kenzingen war zuvor eine dörfliche Siedlung, die etwa 800 Meter weiter östlich der 1249 gegründeten Stadt lag, das Dorf Kenzingen wurde im Codex Laureshamensiss 772 erstmals erwähnt.

Kenzingen ist die erste von vier Städten im Landkreis Emmendingen, die im Mittelalter das Stadtrecht erhalten hatte. Nach Mahlberg (1223) in der Ortenau, war Kenzingen zwischen Offenburg und Freiburg in der Zeit von 1249 bis 1590 die zweite Stadtgründung an der alten Römerstraße, der heutigen Bundesstraße 3.

Noch heute prägt das Gesicht der Altstadt mit ihren Straßenzügen und Häusern das Stadtbild wie zur Zeit der Stadtrechtsurkunde von 1283. Jeder Bürger, der ein Haus errichten wollte bekam ein Grundstück von 30x50 Fuß (9,6x16m). Die Traufe des Daches hatte zur Straßenseite hin zu zeigen. Ein Zins für das Grundstück musste an den Stadtherrn entrichtet werden.

Zwei Stadttorte

Die Stadt Kenzingen hatte zwei Stadttore. Die beiden Türme wurden 1328 erstmals urkundlich erwähnt. Im dreißigjährigen Krieg wurde das südliche Stadttor stark beschädigt. Der Turm wurde nur notdürftig repariert und hatte danach nicht mehr seine ursprüngliche Höhe.

Im September 1826 wurden beide Türme durch das Landesvermessungsamt Karlsruhe vermessen. Der nördliche Turm mit seinen vier Geschossen hatte mit seinem Dachstuhl eine Gesamthöhe von 36 Meter, der Dachstuhl hatte eine Höhe von ca. 12 Meter. Der Grundriss beider Türme hatte eine Seitenlänge von je 9,6 Meter. Die Breite der Durchfahrt betrug 4 Meter, die Höhe 4,5 M. Die Seitenlängen des Burgfrieds der Burg Kürenberc bei Bleichheim betrugen ebenfalls 9,6 Meter.

Im Jahre 1838 wurden beide Stadttore abgerissen.

Die innere Stadtmauer

Die innere Stadtmauer wurde erstmals 1275 urkundlich erwähnt. Die innere Stadtmauer war 1283 vollständig fertiggestellt, sie wird in diesem Jahr als Ringmauer beschrieben. Sie hatte eine Höhe von etwa 10 Meter.

Die äußere Stadtmauer

Die äußere Stadtmauer bezeichnet man auch als Zwingmauer. Sie hatte eine Höhe von ca. 3 Meter.

Der Stadtgraben (innerer Stadtgraben)

Der Stadtgraben ist ein Befestigungsgraben und diente der Verteidigung. Der innere Stadtgraben im Bereich der heutigen Straßen "Unterer Zirkel" und "Oberer Zirkel". Der innere Stadtgraben lag trocken und besaß an der Grabensohle eine Entwässerungsrinne, die mit zwei kleinen Mauern in einem Abstand von einem Meter eingefasst war. Der innere Stadtgraben wurde im Jahre 1318 durch den Stadtherren Hugo von Üsenberg an seine Bürger zu ihrem Eigen übergeben. Die Bürger der Stadt mussten seitdem für die Reparaturen und Instandhaltung auf eigene Rechnung tragen.

Kleine Elz (äußerer Stadtgraben)

Die Kleine Elz wird im Gewann "Altes Grün" (Grin = Sandbank) von der "Großen Elz" abgeleitet und fließt im Bereich westlich der "Mühleinsel" wieder in die "Große Elz" ein. Die "Kleine Elz" wird auch als äußerer Stadtgraben bezeichnet. Vermutlich wurde die "Kleine Elz" zur Entwässerung des Umlands um die Stadtanlage angelegt. Die "Große Elz" hatte vor der Erstellung des Leopoldkanals zweimal im Jahr Hochwasser. Somit konnte das überschüssige Wasser bei Überschwemmungen durch die "Kleine Elz" von der mittelalterlichen Stadt ferngehalten werden.

Weblinks:

- BZ-SERIE: Der Wert Canzos für Kenzingen

- Graduale cisterciense (Wonnentaler Graduale) - U. H. 1

Kloster in Kenzingen

Quelle: Badische Landesbibliothek

http://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/titleinfo/192518 - Dr. Bertram Jenisch, "Vom archäologischen Befund zur Rekonstruktion - Warum erstellt man archäologische Rekonstruktionen?",

Die Pforte 37. und 38. Jahrgang.2017/2018: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/pforte-2018-37-38/0017 - Hans-Jürgen van Akkeren, Rekonstruktionszeichnungen der mittelalterlichen Festungsstadt Kenzingen, Aquarellierte Federzeichnungen

Die Pforte 37. und 38. Jahrgang.2017/2018: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/pforte-2018-37-38/0021

Aquarellierte Rekonstruktionszeichnung der mittelalterlichen Stadt Kenzingen um 1530

|

Link: https://youtu.be/nnxLQ7lmAZQ Film: Hans-Jürgen van Akkeren © 2022 Das "Castrum Kenzingen" 1094 urkundlich erwähnt. |

| Erstnennung | Bezeichnung | Lokalisierung |

| 773 | Als "in Kencinger marca" wird das alemannische Dorf erstmals urkundlich im Lorscher Codex erwähnt. | Lorscher Codex |

| 8-10 Jhd. | Befestigung auf dem Nierlingsberg, frühmittelalterliche Burg | Nierlingsberg |

| 1094 | castrum Cancingen (Kuppelburg) | kl. Festungsanlage im gewann Eierkuchen |

| 1147 Jan. 27. | Papst Eugen III. nimmt auf Bitten des Priors Albert das Kloster St. Peter in seinen Schutz und bestätigt dessen Besitzungen, darunter auch eine curtis (Hof) im Dorf Kenzingen. | http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-3881692-1 |

| 1203 | castri chornberc (Kastenbuck) | befestigter Kornspeicher bei Bleichheim |

| 1219 | Burg Kürnberg (Urkunde 16.11.1219), erbaut zwischen 1200 - 1219 | Burg auf dem Kirnberg bei Bleichheim |

| 1242 | Burkadus rector scolarum (Schullehrer) | Zeuge in Urkunde Grundstückskauf |

| 1249 | Ladhof (Schiffsanlegestelle Elz) | Elz im Bereich heutiger Bahnhof |

| 1249 | Gasthof Hirschen (Kellerfenster 70 cm über Str. | Hauptstr. 7/9 |

| 1249 | Stadtgründung | heutige Stadt Kenzingen |

| 1267 | Gerichtslaube (1777 Kaufhaus) | Hauptstr. 17, Ecke Brotstr. |

| 1275 | innere Stadtmauer | Stadtmauer bei der Stadtkirche |

| 1275 | St. Peter Kirche erwähnt, Kirche aber schon älter | Gewann Petersbreite |

| 1275 | Ersterwähnung der Stadtkriche Kenzingen | Kirchplatz 1 |

| 1283 | innere Stadtmauer | Stadtrechtsurkunde "ringmur" |

| 1292 | Für 1292 Nordturm der Stadtkirche dendrochronologisch nachgewiesen | Kirchplatz 1 |

| 13. Jhd. 2 Hlft. | Innerer Stadtgraben erbaut | |

| 1299/1300 |

Haus am Schwabentor |

an der Stadtmauer |

| 1300 | Zwingmauer http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/101212359427/scheune-in-79341-kenzingen/ |

Oberer Zirkel 41 PDF-Beschreibung PDF-Beschreibung |

13. Jhd. |

Vorburg und Meierhof werden erbaut, Verwaltungszentrum |

Burg Kürnberg bei Bleichheim |

| 1300 | Eine Gerichtslaube wird erwähnt | Hauptstr. 17, Ecke Brotstr. |

| 1300 | Fresken im Kreuzgewölbe des Südturms auf 1300 datiert | Kirchplatz 1 |

| 1304 | Grangie/Stadthof Kloster Tennenbach | Spitalgasse/Klostergasse |

| 1311 | Johannitermembrum (Großes Areal) | Metzgerstr 6 |

| 1317-41 | Ladhoftor (Tennenbacher Güterbuch) | Stadtmauer Eisenbahnstraße |

| 1318 | Innere Stadtgraben wird den Bürgen als Eigen übergeben | Häuser werden gegen die Stadtmauer gebaut |

| 1326 | altes Spital mit Scheune und Spitalkapelle | Unterer Zirkel 10-24 |

| 1327 | Stadtgraben "burger graben" | Bereich Spitalgasse |

| 1327 | "Bürger Graben" werden Häuser angebaut | Bereich Spitalgasse |

| 1328 | Niederes Tor (nördl.) | bei Bäckerei Bilharz |

| 1328 | Oberes Tor (südl.) | Hauptstr. 41 und 56 |

| 1328 | Garten vor dem Tor zu dem Spital | heute Schulstraße 2-4 |

| 1328 | Tennenbacher Hofstette | nordwestl. Teil der Stadt beim Graben |

| 1343 | Herrschaftshof/Amtshaus (Stadtburg der Üsenberger) | Eisenbahnstr. 12, 14 |

| 1351 | Tränktor, Trengtorlin | nicht lokalisiert/Nähe oberes Tor |

| 1351 | Regalhaus beim Kirchplatz | nicht lokalisierbar |

| 1352 | Stadtmühle an der Elz (zweiten Hälfte 13. Jhd. erbaut) | Mühlestraße 25 |

| 1352 | Fridrich von Üsenberg verkauft Burg K. und Stadt K. an Heinrich IV. von Hachberg | Kürnburg und Kenzingen |

| 1353 | St. Georg Kirche erwähnt, Kirche aber schon älter | Gewann Georgenbreite |

| 1355 | Schulhaus | Kirchplatz beim Predigerhaus |

| 1365 | Gutleuthaus, Leprosen- Siechenhaus (Aussetzige) | Offenburger Str. 18 |

| 1369 | Üsenberger Herrschaftshof "Hus in Kapellen gassen" und Ackerhof gehen and die neue Herrschaft Herzog Leopold von Österreich | |

| 1373 | Andlau verkauft die St. Peter Kirche an die Freiburger Johanniter | Gewann Petersbreite |

| 1395 | oberes und unteres Spital | Unterer Zirkel 10-24 |

| 1395 | Haus uff der ringmur gegen dem spital über | vermutlich Unterer Zirkel hinter Bäckerei Bilharz |

| 1395 | oberes und unteres Spital (vermutlich getrennte Anlagen) | Unterer Zirkel 10-24; Offenburgerstr. 18 |

| 1399 | ein Haus "uff den ringmuren" | nicht lokalisiert |

| 1399 | Hof uf der ringkmoren gegen dem spital über | vermutlich Unterer Zirkel hinter Bäckerei Bilharz |

| 14. Jhd. | Zwinger/Äußre Stadtmauer | oberer/unterer Zirkel |

| 1410 | neue Badstube, Bestand auf alter erbaut | Metzgergasse (Langestraße) |

| 1421 | Spitalhof mit Spitalkapelle | Bereich Spitalgasse |

| 1463 | vor 1463 tagte der Rat in der Ratslaube | Obergeschoss der Gerichtslaube Hauptstr. 17 |

| 1463 und 1485 | Rathaus (Vorgängerbau des heutigen Rathauses ?) | nicht genau lokalisiert |

| 1467 | Patronatsrechte des Abtes Kloster Einsiedeln zu St. Georg (Kirchlein im alten Kenzingen) | Gewann Georgenbreite |

| 1484 | die Metzig/der Metzgerhof (seit 1422 Zunft) | Metzgergasse (Langestraße) |

| 1484 | Metzgerhof (Zunfthaus der Metzger) | Metzgerstraße Flst. Nr. 106 |

| 1486 | Wonnentäler Hofstätte in der "Wingassen" | Weingasse heute Spitalstr |

| 1493 | St: Peter wurde den Johannitern inkorporiert | Gewann Petersbreite |

| 1494 | Bei der Kirche St. Peter wird ein Bruderhaus eingerichtet | Gewann Petersbreite |

| 1496 | Zunfthaus, Stadtschreiberei, Zunftstein mit 18 Wappen | Mühlestraße 10 |

| 1499 | St. Anna-Kirche | Klostergasse/Einfahrt AWO bei FW |

| 1515 | Burg Kürnb. und Stadt Kenzingen gehen an W.v.Hürnheim z.T. | Kürnburg und Kenzingen |

| 1520 | Neubau des heutigen Rathauses durch W.v.Hürnheim z.T. | Hauptstr. 15, heutiges Rathaus |

| 1520/1528/37 | Rathaus, nochmals erwähnt | Hauptstr. 15, heutiges Rathaus |

| 1529 | Alte Badstube | Spitalgasse ? |

| 1529 | Alte Badstube | Spitalgasse ? |

| 1637 | Schanzen zur Verteidigung wurden aufgeworfen | Bereich Offenburger Str. 18 |

| 1656 | Neues Schulgebäude mit Schulstube und Lehrerwohnung | am Kirchplatz |

| 1656 | Schulacker zur Versorgung des Schulmeisters | Acker bei der St. Peter Kirche |

| 1661 | altes Haus der Rebzunf noch nicht wieder aufgebaut | in der Hauptstraße |

| 1662 | neues Spital | heutige AWO |

| 1662 | Neu aufgebauter Spitalkomplex grenzte an den Herrschaftshof | Bereich Spitalgasse |

| 1687 | Das Leprosenhaus wurde ausgebessert, wieder eingerichtet | Offenburger Str. 18 |

| früh. 17. Jhd. | Herrschaftshaus Bettschold-Blumeneck | Alte Schulstr 20 |

| 17. Jhd. | altes Rentamt | Hauptstraße 35 |

| 17. Jhd. | Armenhaus, Teil des Spitals (war wohl schon älter) | Metzgerstr. 17 |

| 1739 | altes Amtsgericht | Oberer Zirkel 95 |

| 1768 | Gumpsches Haus, Amtshaus, Archiv, Wartezimmer, Registratur | Hauptstraße 50 |

| 1768 | Neubau des im 30-Järhigen Krieg zerstören Herrschaftshauses | Eisenbahnstr. 12, 14 |

| 1779 | Hausstatt, eine Scheune, Keller, Spitalkapelle | zwischen den Mauern beim niederen Tor |

| 1779 | Der Plan von Alexander Harscher zeigt St. Peter Kirche mit Friedhof | Gewann Petersbreite |

| 1798 | Gasthof Kranz - Brauerei (ehemals Gutleuthaus) | Offenburger Str. 18 |

| 1798 | Bierbrauer Martin Bilharz erwirbt das Leprosenhaus und richtet eine Bierbrauerei ein | Offenburger Str. 18 |

| 18. Jhd. | Schwabentor, wohl schon als Durchgang, älter | Brotstraße |

| 1806 | St. Peter Kirche wird versteigert und abgerissen | Gewann Petersbreite |

| 1825 | Domänenamt | Offenburger Str. 10 |

| 1826 | Schule wurde eingerichtet Bettschold-Blumeck-Haus | Alte Schulstr 20 |

| ? | Stadtscheune | Kirchplatz 12 |

| ? | Ackerhof für herrschftl. Güter in der Stadt | Kieselquerstr / Kieselstr |

Text/Fotos 2011: Hans-Jürgen van Akkeren

Quelle: Dr. Bertram Jenisch 20003, Archäologischer Stadtkataster Band Nr. 22 Kenzingen