Jechtingen - Burg Sponeck

- Details

- Hauptkategorie: Burgen

- Burgen im Landkreis Emmendingen

- Zugriffe: 19005

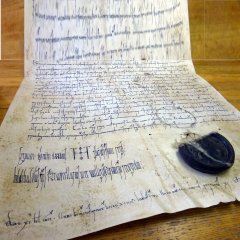

| Burg Sponeck |

|

| Alternativname(n) | Sponegge, Spanegge |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Jechtingen (Sasbach a. K.) |

| Entstehungszeit | Ende 13. Jhd. |

| Ersterwähnung | 1300 Januar 26. |

| Burgentyp | Höhenburg |

| Lage | Spornlage |

| Status | Reichsburg |

| Erhaltungszustand | Ruine, Bergfried teilkonstruiert |

| Geografische Lage | 48.11421/7.58384 |

| Höhenlage | 196 m ü. NHN |

Jechtingen - Burg Sponeck

Lithograhpie nach einer Zeichnung

von J. Rothmüller, 1840

Lage

Die Burg steht heute auf dem Ortsgebiet Jechtingen und ist im Privatbesitz.

Die Überreste der Burg liegen etwa 25m über dem Altrhein und ca. 2 km rheinabwärts unterhalb vom Schloss Burkheim. Mit dem Besitz der Sponeck war einst das Überfahrtsrecht über dem Rhein an dieser Stelle verbunden. Der Wohnturm wurde 1930 neu errichtet. Der damalige Besitzer, Kunstmaler, richtete sich ein Atelier im Turm ein.

Am "Tag des offenen Denkmals" im September, und am 1. Mai besteht die Möglichkeit die Anlage zu besichtigen.

Geschichte

| 365 | In spätrömischer Zeit, als unter Kaiser Valentinian I. der Limes aus dem Schwarzwald an den Rhein zurückverlegt werden mußte, wurde hier im Jahr 365 n. Chr. ein kleines Kastell errichtet, das nur etwa 20 Jahre seinen Dients tat. |

| 379 | Trotz der Rheinbefestigungen stürmten die Alemannen im Jahre 379 über den zugefrorenen Rhein, um die Römer aus dem Gebiet zu vertreiben. |

| 1190 | Markgraf Heinrich I. erbt von seinem verstorbenen Vater Markgraf Hermann IV. von Baden, Urenkel von Herman I. von Zähringen, im südlichen Breisgau Besitzungen. Die Nachkommen von Markgraf Heinrich I. nannten sich später Markgrafen von Hachberg. (Hochburg Emmendingen) Zum Nachlass gehörten unter anderem Güter, Zehnten und Gefälle zu Jechtingen, also auch der Bergkegel am Rhein, auf dem später die Burg Sopneck erbaut wurde. |

| 1281 | Am 23. Oktober wird ein Friedensvertrag zwischen, dem 1273 zum deutschen König gewältem, Rudolf IV. von Habsburg und den Grafen und Bürgern von Freiburg abgeschlossen. Graf Egino von Freiburg und seine Untertanen wurden verpflichtet, die im Jahre 1278 zerstörte Reichsburg Zähringen wieder aufzubauen und einem, durch Rudolf ernannten, Amtmann - "oder dem Margrauin von Hahperg ahthundert marc silbert geben, daz es vns ein burg buwe uf ünsirme gvot, swa wir wellen." "Sühneurkunde 23.10.1281" Nach der Verpflichtung der Sühneurkunde müsste es sich um die heutige Burg Sponeck handeln. |

| 1300 | In einer Kaufurkunde vom 26. Januar 1300 wird als erster Lehensträger der Burg Sponeck, Ritter Hildebrand Spenli von Breisach genannt. Hildebrand hat wohl der Burg ihren Namen gegeben: Spenli's Eck; Spanegge. Er war 1270 und 1281 Schultheiß der Stadt Breisach, so muss er ein königlicher Amtmann der Stadt Breisach gewesen sein.. In Verbindung mit der Sühneurkunde von 1281 kann man annehmen, das seine Burg ein Reichslehen war. |

| 1305 | Nach dem Ritter Hildebrand von Spenli verstorben war, übernahm sein Sohn Johann von Spanegge das Erbe. Am 29. November 1305 beschlossen die Brüder Markgraf Heinrich III. von Hachberg als Landgraf im Breisgau und Markgraf Rudolf I. von Hachberg zu Freiburg, beides Söhne des Markgrafen Heinrich II. und der Anna von Üsenberg, einen Vertrag "vmbe das anvel (das ist also das Rückfallrecht) der burg ze Spanegge", um den Besitz von Johann von Spanegge strittig zu machen. Nach dem Vertrag sollte Rudolf damit machen können was er wolle, es sei denn, der Sohn des Herrn Spenlis würde sterben, dann soll das Lehen wieder beiden Markgrafen gehören und Rudolf nur "zwanzig marke silbers vorvs han". |

| 1306 | Johann von Sponegge erkannte den Anspruch nicht an. Am 15. September 1306 hatte Markgraf Heinrich III. von Hachberg und als Vorsitzer eines Gerichts in Burkheim unter der Mitwirkung seiner Männer die Klage seines Bruders des Markgrafen Rudolf gegen "Johansen von Spanegge, Herrn Spenlins seligen sun vmbe ein lehen Spanegke die Bvrgk vnd alles daz darzv höret, daz emales von vns beiden lehen was" - entschieden, "daz ime dü vorgenanten lehen lidig weren worden eigenlich mit allem rechte vnd daz er damitte möchte ton vnd lan waz er wolte". Kurze Zeit später teilten sich die beiden Brüder ihre bis dahin gemeinsam verwalteten Güter und Rechte. Markgraf Heinrich erhielt die Herrschaft Hachberg und Markgraf Rudolf, der sich mit der Tochter des Herrn Walter von Rötteln vermählte, die Herrschaft Sausenberg und die Landgrafschaft Breisgau. Dazu gehörte auch die Burg Sponeck mit dem Dorf Jechtingen neben zahlreichen anderen Gütern. |

| 1309 | 1309 wurde der Fall noch einmal vor dem Landgericht zu Schliengen verhandelt. Das Urteil gab Markgraf Rudolf recht. Ob und wie lange Johann von Spanegge und seine Nachkommen die Burg noch als Lehen behielten, ist nicht bekannt. Graf Walraf von Thierstein beurkundet das Recht des Markgrafen Rudolf von Hochberg auf Jechtingen, die Burg Sponeck, das Gut zu Bischoffingen, Froschbach und die Vogtei zu Grenzhausen. (Urkunde GLA Karlsruhe 21 Nr. 4097 / 16. Juli 1309) |

| 1314 | Markgraf Rudolf von Hachberg Sausenberg Rötteln verstarb. Sein Sohn Heinrich I. von Sausenberg verpfändete bzw. verkaufte die noch vorhandenen Rechte der Landgrafschaft im Breisgau, wohl wegen Erbauseinandersetzungen, um 700 Mark Silber, ausser was zur Herrschaft Sausenberg gehörte, an seinen Schwager, den Grafen Friedrich von Freiburg und dessen Vater. |

| 1324 | Burkard von Üsenberg, der Schwiegervater des Markgrafen Heinrich IV. von Hachberg Sausenberg, verpfändete an Wernher VI. von Hattstatt die Dörfer Riegel, Bischoffingen und das Schloss Höhingen um 700 Mark Silber Kolmarer Gewichts. |

| 1333 | Die Burg Sponeck wurde am 8. November verkauft durch die Erben des Ritter Wernher VI. der Gutemann von Hattstatt, der 1329 verstorben war und die Burg wohl besessen hatte, aber mit ihr belehnt war. Ein im Elsaß hochangesehenes Geschlecht. Conrad Wernher IV. von Hattstatt, mit Stephania Gräfin von Pfirt vermählt, war von 1274 bis 1280 Landvogt vom Oberelsaß. Die Erben verkauften die Burg nicht aus Geldnöten, sondern eher wegen der Erbteilung, mit allen rechten und nützen, so wie sie sie erhalten haben, an den Markgrafen Rudolf genannt Hesso von Baden, an dessen Gemahlin Johanna von Mömpelgard und an den Graf Ulrich von Württemberg für 1200 Pfund Basler Pfennige. Dadurch gelangten die Württemberger in die Geschichte der Burg Sponeck ein, fasst fünfhundert Jahre blieb die Burg in ihrem Besitz. Die älteste Tochter von Johanna von Mömpelgard, Johanna von Pfirt, vermählte sich mit dem Erzherzog Albrecht II. von Österreich. |

| 1343 | Die Württemberger führten mit den Österreichern in der nachfolgenden Zeit immer wieder Kriege, wodurch auch das Schicksal der Burg Sponeck bestimmt war. Dies wirkte sich für Württemberg verhängnisvoll aus, indem der Besitz Sponeck geteilt wurde. |

| 1349 | Nach dem Tod von Johanna von Mömpelgard stellte aus diesem Grund Österreich Erbansprüche an die Burg Sponeck, da die Tochter, Johanna von Pfirt, mit dem Erzherzog Albrecht II. von Österreich verheiratet war. Das Haus Würtemberg hatte an dem Kauf der Burg Sponeck das grösste interesse, da mit dem Besitz das Überfahrtsrecht über den Rhein verbunden war, dadurch war auch die Verbindung mit den Besitztümern auf der linken Rheinseite gesichert. Der Rheinübergang bei Breisach war unter Reichsaufsicht, also in österreichischem Besitz. Deshalb gab es zwischen Württemberg und Österreich dauernt Streitigkeiten. |

| 1372 | Nach einer Urkunde vom 17. August 1372, viel der dritte Erbanteil des Markgrafen Rudolf Hesso von Baden, an die Grafen von Leiningen, denn eine Urenkelin von Rudolf, Margerete von Baden, war vermählt mit Graf Gottfried von Leiningen. Diese leihten die Hälfte der Sponeck im Elsaß mit allem was dazu gehört, dem Werner von Wittenheim genannt "Gigennagel". Die Ritter von Wittenheim waren Dienstmänner der Herren von Hattstatt. |

| 1395 | Dem Enkel des Markgrafen Rudolf von Hachberg, Markgraf Rudolf II. gelang es die Landgrafschaft Breisgau von seinem Schwager, dem Grafen Egeno IV. von Freiburg (die beiden Geschlechter waren erneut vesippt und Graf Egeno IV. war ein Enkel des Grafen Friedrich von Freiburg) wieder zurück zu bekommen. Die Burg kam aber nicht wieder in den badischen Besitz zurück. |

| 1401 | In einer Urkunde vom 1. Oktober 1401 bestätigt der St. Johanniter Ordensbruder Dietrich von Reppenbach über den Zehnten von Bischoffingen, dass "der fromme Edelmann Hannemann seelig von Sponeck und aber denselben Zehnten dem edlen Junker Hesso von Üsenberg aufgegeben (zurückgegeben) hat". Hanemann von Sponeck müsste der jüngere Bruder von Wernher VII. von Hattstatt gewesen sein, der sich mit dem Beinamen von Sponeck bezeichnete. |

| 1433 | Die Grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg verpachteten den Salmenfang und die Salmenwag an Johann Zürcher, Bürger aus Basel. Dieser musste jeden neunten Fisch abliefern. |

| 1461 | Graf Eberhard von Württemberg und Mompelgard gab die Burg Sponeck dem Bartholome Schnewelin zu lehen. |

| 1463 | Graf Eberhard von Württemberg vereinbarte mit Balthasar von Ow, dass er ihm das Schlossgut als Lehen auftragen wolle. Ob dies aber sofort eintraf ist nicht belegt. |

| 1477 | Graf Eberhard von Würtemberg und Mompelgard überließ am 16. August 1477 seinem getreuen Balthasar von Ow aus Gnaden und seiner Verdienste wegen, Schloss Sponeck mit Äckern, Wiesen, Auen, Weingärten, Hölzern, dem Salmenfang und den Fischenzen und die Fähre über dem Rhein, zu Lehen. Dafür überliess Balthasar dem Grafen Eberhard für 40 Gulden als Lehen, seine Einkünfte seiner eigenen Güter von Neuershausen, Denzlingen, Sasbach, Riegel, Buchholz, Munzingen, Jechtingen, Amotern und Ziegelau. |

| 1497 | König Maximilian verlieh auf dem Reichstag in Worms, Graf Eberhard die Herzogswürde. Aber bereits ein Jahr später verstarb Rudolf 50jährig. |

| 1500 | Am 11. März 1500 beurkundete der Sohn von Balthasar von Ow, Hans von Ow, gegenüber dem Herzog Ulrich von Würtemberg den Empfang des Schlosses Sponeck als Lehen. |

| 1502 | Am 28. Juni 1502 verkauften Hans von Ow und seine Geschwister das Gut Sponeck für 900 Gulden an den Herzog Ulrich von Württemberg wieder zurück. 100 Gulden werden in Bar ausbezahlt, 800 Gulden werden als Leibrente mit 40 Gulden jährlich verzinst. Hans von Ow erhielt die Güter und Einkünfte, die früher der Familie von Ow gehört hatten, wieder zurück. Hans von Ow bezog ein Lehen der Abtei zu Waldkirch. In diesem Verkaufsbrief ist von einem Anspruch der Grafen Tübingen-Lichteneck die Rede, der umstritten war. Dabei handelte es sich wohl wieder um den Anteil der Österreicher, denn die Grafen von Tübingen-Lichteneck besaßen die österreichische Pfandherrschaft von Burkheim. |

| Mit dem Ausscheiden der Famiele Ow verlor das Schloss Sponeck um die Wende des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich seinen Charakter als Herrensitz und verwahrloste immer mehr, ohne jemals wieder bewohnbar zu werden. Da die Herren von Württemberg selbst nie auf der Burg Sponeck gewohnt hatten, blieb die Sponeck während den friedlichen Zeiten mit den Österreichern einige Jahre ohne Aufsicht. Diese Gelegenheit nutzten die Burkheimer um in den Auen der Sponeck Holz zu schlagen. |

|

| 1519 | Herzog Ulrich von Württemberg wurde durch den schwäbischen Bund vertrieben und Kaiser Karl V. und nam sein Land in österreichische Herrschaft. Erzherzog Ferdinant von Österreich, Bruder von Kaiser Karl V., ließ die Burg durch die Burkheimer besetzen. |

| 1521 | Kaiser Karl V. überließ Österreich seinem Bruder Erzherzog Ferdinant von Österreich. |

| 1522 | Kaiser Karl V. überließ seinem Bruder Erzherzog Ferdinant von Österreich den süddeutschen Besitz der habsburgerischen Lande und damit auch Ansprüche an die Burg Sponeck. |

| 1525 | Erzherzog Ferdinant von Österreich verkaufte am 8. November 1525 die Sponeck ohne den dazugehörigen Rheinübergang, an Dr. Caspar Fabri, der nachweislich 1530 der Bischof von Wien gewesen ist, "mit aller zue und ingehörung wie daß kaufswegst zue dem Fürstenthumb Württemberg kommen umb 300 Gulden rheinisch". |

| 1526 | Dr. Caspar Fabri verkaufte die Sponeck am 1. Oktober 1526 zum gleichen Preis an seinen Bruder, den österreichischen Rat Johann Fabri. Dieser verkaufte die Sponeck am 15. Oktober mit einem Gewinn von 450 Gulden an seinen Freund Jakop Wasserhuhn zu Breisach. Bald danach soll der der frühere Probst von Waldkirch, der von 1529 bis 1531 Bischof von Konstanz war, Eigentümer der Burg gewesen sein. |

| 1534 | Herzog Ulrich von Württemberg kehrt aus seiner Verbannung zurück in sein Land, er war Mitglied bei den schmalkaldischen Bund und führte von 1546 bis 1547 Krieg mit dem Kaiser. Während dieser Zeit hatte die Burg sehr gelitten. |

| 1540 | Am 11. März 1540 wurde das Schloßgut in Ensisheim von den Landvögten, Regenten und Räten des Königs von Ungarn und Böhmen, im Oberelsaß öffentlich versteigert. Der zuschlag ging für 680 Gulden an Jakop von Bertheim, somit war die Sponeck wieder in der Hand eines Hattstätter Nachkommen, der die alten Rechte gegenüber den Burkheimern geltent machen wollte. Er ließ das verwahrloste Schloss wieder ausbessern. |

| 1546 | Am 26. März 1546 wird die Burg zum gleichen Preis an den Pfalzgrafen Konrad von Tübingen-Lichteneck verkauft. Am 24. April 1546 übernahm der Obervogt des Herzogs Ulrich von Württemberg, Rat Josef Münch von Rosenberg, die Kauf- und Lehensbriefe des Pfalzgrafen Konrad von Tübingen-Lichteneck. Josef Münch hatte dem Herzog geraten den Kolmarer Pfaffen Johann Wickram als württembergischen Burgvogt zu belassen. Wickram hatte an der Universität in Freiburg studiert, wurde Pfarrer und war zuletzt seit 1533 Leutpriester in Jechtingen. Zu dieser Zeit gab es ständig streit mit den Burkheimern, welche österreichisches Lehen waren, wegen den Sponecker Auen. |

Grundriss von Frau Dr. Roksanda M. Swoboda |

|

römisches Kastell im Vordergrund, Südseite |

römisches Kastell |

römisches Kastell |

stark sanierter Turm der Burg Sponeck |

Badische-Zeitung vom 4. August 2001 |

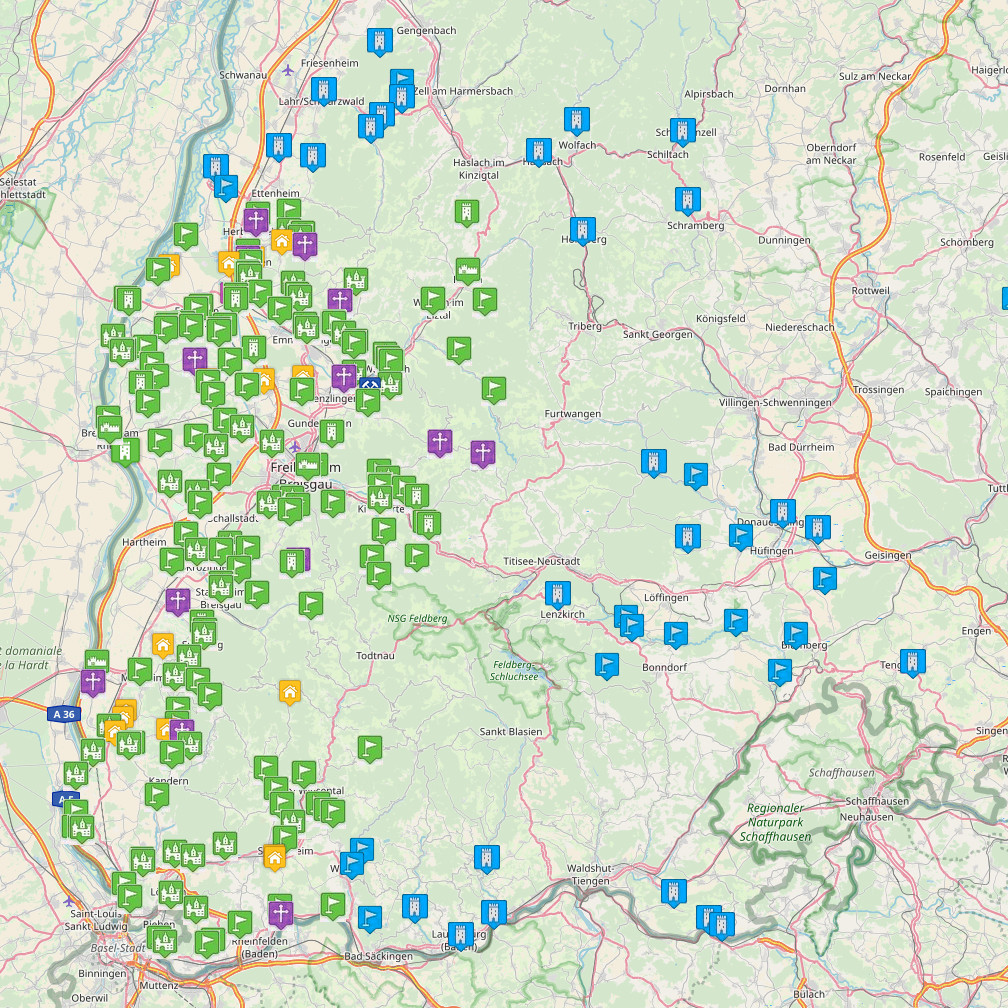

Mit der freundlichen Unterstützung durch

Dr. med. E. Bühler

79235 Vogtsburg-Oberrotweil

Quellen:

- "Sponeck, Weihnachten 1938" von Hermann Eris Busse

- "Die spätrömische Befestigung Sponeck am Kaiserstuhl" von Frau Dr. Roksanda M. Swoboda

Text/Fotos: Hans-Jürgen van Akkeren