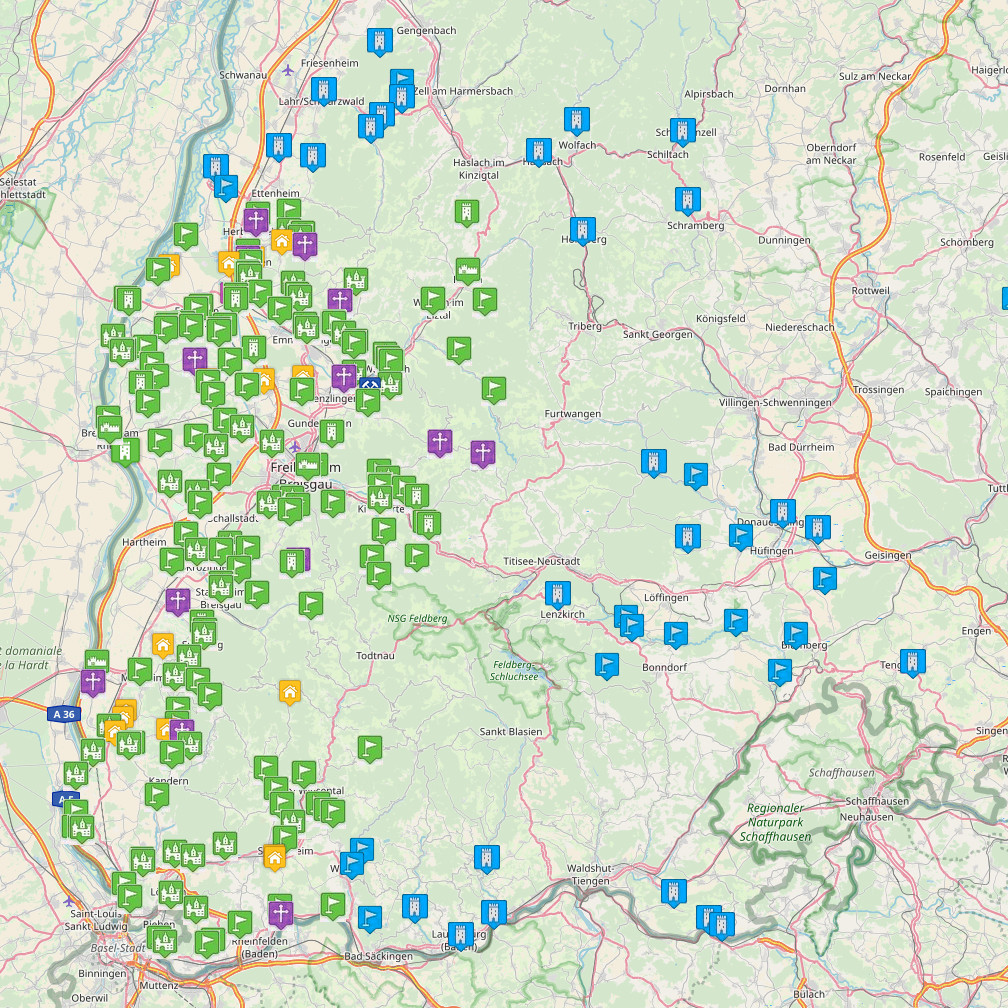

Burgen im mittelalterlichen Breisgau

Unterwasserarchäologische Funde am Fuss der Pfalz: Neue Einblicke in Basels Geschichte

- Pressemitteilungen

- Presse 2025

- Zugriffe: 173

Unterwasserarchäologische Funde am Fuss der Pfalz: Neue Einblicke in Basels Geschichte

Seit September 2025 begleitet die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt die Sanierung der Ufermauer unterhalb der Pfalz. Die Arbeiten finden unter besonderen Bedingungen statt, denn sämtliche Eingriffe werden archäologisch unter Wasser überwacht. Bereits in den ersten Wochen konnten beeindruckende Funde geborgen werden, die spannende Einblicke in die Geschichte des Basler Pfalzbereichs liefern.

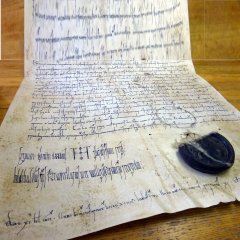

Zu den herausragenden Entdeckungen zählt ein vollständig erhaltener Siegelstempel des Domkantors Rudolf Kraft (1296–1305). Die Inschrift SIGILLVM RVDOLFI CANTORI identifiziert den hochrangigen Geistlichen eindeutig. Das Siegel zeigt ihn am Pult stehend und trägt zudem das charakteristische Wappen mit Saufeder – ein außergewöhnlich gut erhaltenes Zeugnis mittelalterlicher Amtstradition.

Auch die römische Vergangenheit des Standorts rückt erneut ins Blickfeld: Gleich zu Beginn der Untersuchungen fanden die Archäologinnen und Archäologen mehrere römische Münzen, darunter eine feine Silbermünze (Siliqua) aus der Regierungszeit von Kaiser Gratian (375–378 n. Chr.). Ein weiterer Fund führt in die jüngere Basler Geschichte: Ein eiserner Pfahlschuh des ersten städtischen Freibads, des Pfalzbadhysli von 1831, konnte ebenfalls geborgen werden.

Die Fundstelle ist seit langem als historisch reichhaltig bekannt. Bereits in den Jahren 1932/33 kamen bei Niedrigwasser rund 580 römische Münzen ans Tageslicht. Über die Jahrhunderte gelangten durch Abfälle, Schutt, Einstürze und Bautätigkeiten zahlreiche Objekte vom Pfalzbereich in den Rhein – ein Umstand, der die heutige Vielfalt der Funde erklärt.

Die aktuellen Entdeckungen bereichern nicht nur das wissenschaftliche Verständnis der Basler Stadtgeschichte, sondern verdeutlichen einmal mehr, wie bedeutend der Rhein als Archiv der Vergangenheit ist.

Quelle: @kantonbaselstadt: https://www.instagram.com/p/DRRpNwsl78r/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=M2M0Y2JmOTAyOA==

Vortragsreihe der Uni-Freiburg: Studium generale der Universität Freiburg und Volkshochschule Freiburg

- Veranstaltungen

- Zugriffe: 905

Samstags-Uni: Freiburg en détail: Eine Kulturgeschichte in Objekten

Studium generale der Universität Freiburg und Volkshochschule FreiburgIn entfernter Anlehnung an das berühmte Radio- und Ausstellungs-Projekt A History of the World in 100 Objects des British Museum und seines damaligen Direktors Neil MacGregor aus dem Jahr 2010/11 widmet sich die Samstags-Uni von Studium generale und Volkshochschule Freiburg in ihrer 36. Staffel im Wintersemester 2025/26 einem Kursus in gelehrter, anschaulicher und anspruchsvoll-unterhaltsamer ‚Heimatkunde‘. Nicht im Maßstab der ‚Welt‘, sondern im Blick auf den Mikrokosmos des Freiburger Stadtraums werden ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Archäologie, Geschichtswissenschaft, Literatur-, Kultur- und Kunstgeschichte Freiburger Geschichte und Geschichten erzählen, ausgehend von einzelnen markanten, schönen oder faszinierenden, mitunter auch kuriosen oder beklemmenden, immer aber sprechenden Objekten aus den Tiefen der Jahrhunderte vom Mittelalter bis zur Gegenwart: einem Stadttor aus Zähringer-Zeiten, archäologischen Grabungsfunden aus der Neuburg, dem Turmhelm, einem Glasfenster oder einem närrischen Wasserspeier des Münsters, einem mittelalterlichen Patrizierteppich mit mythologischen Motiven oder einem Universitätszepter, einem klösterlichen Gebetbuch oder einem Totentanz auf dem Alten Friedhof, royalen Lämpchen oder Denkmälern von Siegen und Niederlagen, dem Mahnmal eines „Vergessenen Mantels“ auf der Wiwilí-Brücke oder einer modernen Skulptur auf dem Campus der Technischen Fakultät. „Freiburg en détail: Eine Kulturgeschichte in Objekten“ – lassen Sie sich überraschen!

Die Vorträge finden samstags zwischen 11:15 Uhr und 12:45 Uhr im HS 1010 im Kollegiengebäude I der Universität statt und können kostenlos und ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Alle Vorträge der Reihe werden außerdem aufgezeichnet und zeitversetzt über Homepage und Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.

Samstag / 11 Uhr c.t. / HS 1010 (Kollegiengebäude I)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quelle: https://www.studiumgenerale.uni-freiburg.de/sg/sa-uni

Tagung 30.10. bis 2.11 in Tübingen: Burg und Konflikt in Mittelalter und Früher Neuzeit

- Veranstaltungen

- Zugriffe: 586

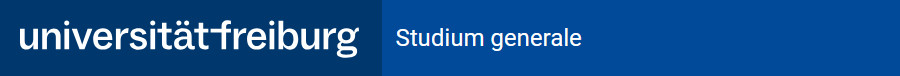

Tagung: Burg und Konflikt im Mittelalter und Früher Neuzeit

Vom 30. Oktober bis 2. November 2025 findet in Tübingen eine interdisziplinäre Tagung statt, die sich mit der Rolle von Burgen in kriegerischen Auseinandersetzungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit befasst.

Im Zentrum stehen historische Konflikte wie die Belagerung der Burg Hohentübingen (1078), der Städtekrieg (1377) oder der Bauernkrieg von 1525. Ergänzt werden diese durch internationale Perspektiven – etwa auf bäuerliche Erhebungen in Tirol oder die Bundschuhbewegung. Neben den historischen Aspekten werden auch aktuelle Fragen diskutiert: Erhalt, Sanierung und Nutzung von Burgen zwischen Denkmalschutz, Tourismus und öffentlichem Interesse.

Tagungsorte:

- Alte Aula, Münzgasse 30, 72070 Tübingen

- Hörsaal Klassische Archäologie, Schloss Hohentübingen, Burgsteige 11, 72070 Tübingen

Datum und Uhrzeit:

Donnerstag, 30. Oktober bis Sonntag, 2. November 2025

Beginn: 30. Oktober, 12:30 Uhr (Anmeldung), 13:00 Uhr (Eröffnung)

Ende: 2. November, ca. 16:00 Uhr (Rückkehr von der Exkursion)

Programm-Highlights:

- Fachvorträge und Diskussionen zu Burgen als militärische Stützpunkte, Herrschaftssymbole und Orte der Zerstörung

- Historische Fallstudien: Belagerungen, Bauernkrieg 1525, Burgen im Dreißigjährigen Krieg

- Moderne Perspektiven: Burgen als Erinnerungsorte, Denkmalpflege und Nutzungskonflikte

- Rahmenprogramm: Eröffnung des Burgenforschungszentrums, Schlossführungen, Empfang im Rittersaal von Schloss Hohentübingen

- Exkursion (2. November 2025): Schloss Gomaringen, Ruine Hohengenkingen, Festung Hohenneuffen

Anmeldung und Teilnahme:

Eine Anmeldung ist bis zum 10. Oktober 2025 möglich.

Anmeldung bitte per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Flyer:

Flyer Tagung Burg und Konflikt in MIttelalter und Frühe Neuzeit.pdf

Tagung 16. bis 18. Okt. 2025: Rheinschlösser an der Grenze zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland

- Veranstaltungen

- Zugriffe: 740

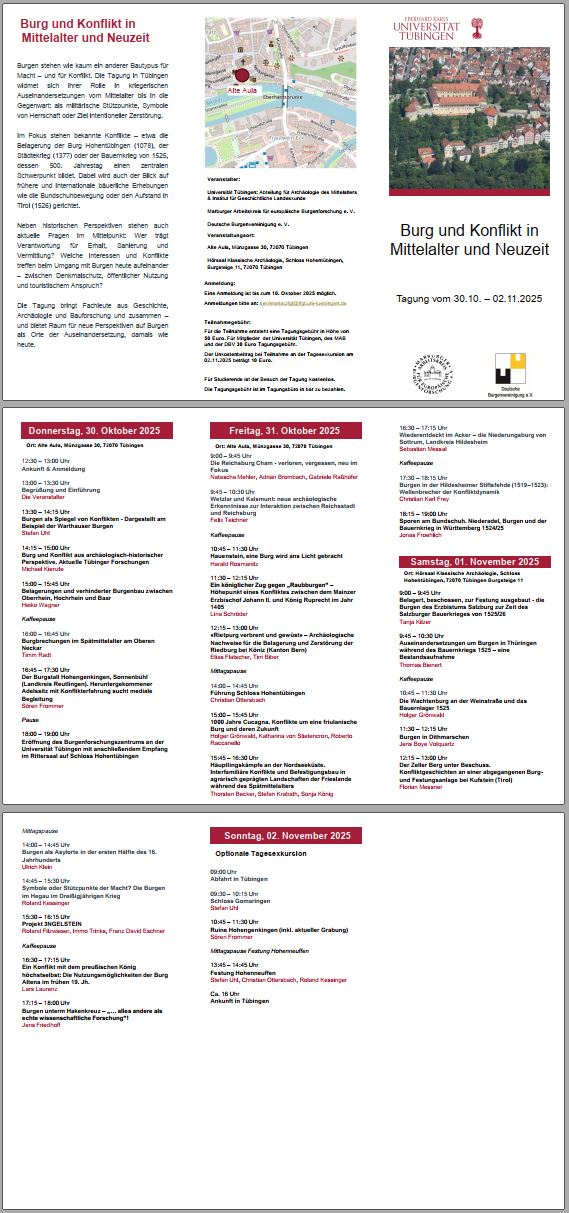

Internationale Tagung: „Repräsentation wissenschaftlich, politisch und imaginär – warum faszinieren die Rheinburgen so sehr?“

Rheinschlösser an der Grenze zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland - Wissenschaftliche, politische und imaginäre Darstellung: Warum die Burgen am Rhein so faszinierend sind?

Vom 16. bis 18. Oktober 2025 findet in Straßburg (Hôtel d’Alsace) eine internationale Tagung zum Thema der Rheinburgen statt.

Nach dem ersten Kolloquium 2023 in Annweiler-am-Trifels widmet sich die wissenschaftliche Gemeinschaft nun in Straßburg der Frage, weshalb die Burgen am Rhein eine so große Faszination ausüben. Dabei werden unterschiedliche Perspektiven – von der Architektur über die Archäologie bis hin zu Kunst, Literatur und Tourismus – beleuchtet.

Tagungsort

Hôtel d’Alsace

1 Place du Quartier Blanc

67964 Straßburg

Datum und Uhrzeit

Donnerstag, 16. Oktober – Samstag, 18. Oktober 2025

Tägliches Programm ab 9:00 Uhr.

Programm-Highlights

- Fachvorträge und Podiumsdiskussionen zu Architektur, Archäologie, Kartographie und Literatur

- Künstlerische und mediale Perspektiven: Rheinburgen in Film, Musik und Videospielen

- Exkursion zum Château du Haut-Koenigsbourg

- Rahmenprogramm mit Konzert und Ausstellung

- Flyer: Colloque_international_2.pdf

Anmeldung und Kontakt

Für bestimmte Programmpunkte (z. B. Exkursionen und Sonderführungen) ist eine Voranmeldung erforderlich.

Bitte wenden Sie sich hierzu an das Büro des Kolloquiums:

- Sylvie Supper – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

- Pia Dekorsy – bsa@Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Universität Freiburg ist als moderne und forschungsstarke Universität bekannt. Nur wenig erinnert an ihre Jahrhunderte alte Geschichte und Tradition, auf der Homepage der Universität ist fast nichts davon zu finden. Zepter und Siegel der Universität sind Symbole und Zeichen einer spätmittelalterlichen Universität und auch Alleinstellungsmerkmale, die Freiburg von zahllosen anderen Universitäten unterscheidet. Freiburg gehört zu diesem kleinen und erlauchten Kreis von Universitäten mit jahrhundertelanger Tradition, die Zepter zeigen nach außen ihre rechtliche Sonderstellung als eigenständige Korporation. Als Zeichen der Würde des Rektors wurden die Zepter bei feierlichen Anlässen dem Rektor vorangetragen und später von der Rektorenkette abgelöst. Einblicke in die Geschichte, ihre Nutzung und den Symbolgehalt der Zepter und der Rektorenkette zu geben, ist Gegenstand des Vortrages.

Die Universität Freiburg ist als moderne und forschungsstarke Universität bekannt. Nur wenig erinnert an ihre Jahrhunderte alte Geschichte und Tradition, auf der Homepage der Universität ist fast nichts davon zu finden. Zepter und Siegel der Universität sind Symbole und Zeichen einer spätmittelalterlichen Universität und auch Alleinstellungsmerkmale, die Freiburg von zahllosen anderen Universitäten unterscheidet. Freiburg gehört zu diesem kleinen und erlauchten Kreis von Universitäten mit jahrhundertelanger Tradition, die Zepter zeigen nach außen ihre rechtliche Sonderstellung als eigenständige Korporation. Als Zeichen der Würde des Rektors wurden die Zepter bei feierlichen Anlässen dem Rektor vorangetragen und später von der Rektorenkette abgelöst. Einblicke in die Geschichte, ihre Nutzung und den Symbolgehalt der Zepter und der Rektorenkette zu geben, ist Gegenstand des Vortrages.  Nur 11 x 8 cm misst die kleine Handschrift aus dem Besitz der Adelhausen-stiftung, die als Dauerleihgabe im Freiburger Augustinermuseum liegt. Sie entstand um 1500 vermutlich für die Frauen des Freiburger Klaraklosters und enthält neben zahlreichen anmutigen Randillustrationen eine ikonographisch höchst ungewöhnliche Miniatur: Das Bild, das Maria als Priesterin zeigt, stammt von der Freiburger Buchmalerin Sibilla von Bondorf. Der Vortrag bietet Einblicke in diese besondere Handschrift, das Leben einer spätmittelalterlichen Buchmalerin, die materielle Kultur der Freiburger Frauenklöster und aktuelle Probleme der modernen Konservierung alter Handschriften.

Nur 11 x 8 cm misst die kleine Handschrift aus dem Besitz der Adelhausen-stiftung, die als Dauerleihgabe im Freiburger Augustinermuseum liegt. Sie entstand um 1500 vermutlich für die Frauen des Freiburger Klaraklosters und enthält neben zahlreichen anmutigen Randillustrationen eine ikonographisch höchst ungewöhnliche Miniatur: Das Bild, das Maria als Priesterin zeigt, stammt von der Freiburger Buchmalerin Sibilla von Bondorf. Der Vortrag bietet Einblicke in diese besondere Handschrift, das Leben einer spätmittelalterlichen Buchmalerin, die materielle Kultur der Freiburger Frauenklöster und aktuelle Probleme der modernen Konservierung alter Handschriften. Der Alte Friedhof in Freiburg zählt mit seinem umfangreichen Bestand an Grabmalen des 18. und 19. Jahrhunderts zu den bedeutenden historischen Friedhöfen Deutschlands. Bereichert wird er durch eine kleine Friedhofskapelle, die barocke Michaelskapelle. Gegenstand des Vortrags sind die Wandmalereien in der Vorhalle, zu denen – thematisch passend – ein gemalter Totentanz gehört. Ungeachtet der barocken Anmutung handelt es sich jedoch um ein Werk der 1960er Jahre – eine freie Neuschöpfung nach kriegsbedingter Zerstörung, der bereits im 19. Jahrhundert zwei fotografisch dokumentierte Erneuerungen vorausgingen. Der Vortrag beleuchtet diese verwirrende Objektgeschichte und fragt nach den Unterschieden zwischen den Versionen ebenso wie nach dem Verhältnis zur Darstellungstradition.

Der Alte Friedhof in Freiburg zählt mit seinem umfangreichen Bestand an Grabmalen des 18. und 19. Jahrhunderts zu den bedeutenden historischen Friedhöfen Deutschlands. Bereichert wird er durch eine kleine Friedhofskapelle, die barocke Michaelskapelle. Gegenstand des Vortrags sind die Wandmalereien in der Vorhalle, zu denen – thematisch passend – ein gemalter Totentanz gehört. Ungeachtet der barocken Anmutung handelt es sich jedoch um ein Werk der 1960er Jahre – eine freie Neuschöpfung nach kriegsbedingter Zerstörung, der bereits im 19. Jahrhundert zwei fotografisch dokumentierte Erneuerungen vorausgingen. Der Vortrag beleuchtet diese verwirrende Objektgeschichte und fragt nach den Unterschieden zwischen den Versionen ebenso wie nach dem Verhältnis zur Darstellungstradition.  Zu den bedeutendsten Ereignissen im barocken Freiburg gehörte sicher der Besuch der französischen Kronprinzessin Marie Antoinette auf ihrem Brautzug von Wien nach Paris. Für die einstige Festungsstadt Freiburg hatte die Verbindung zwischen Österreich und Frankreich eine besondere Bedeutung, denn mit der Heirat der Erzherzogin mit dem Thronfolger wurde der Frieden besiegelt, den die lange verfeindeten Nationen zwischen 1756 und 1758 in mehreren Verträgen beschlossen hatten. Ausführliche und mit Kupferstichen illustrierte Berichte dokumentierten die Feierlichkeiten. Die einzige materielle Hinterlassenschaft sind tönerne Lämpchen, die man beim Bau des Hauses der Jugend in den 1960er Jahren auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Bauhofs gefunden hat. Sie dienten 1770 zur festlichen „Illumination“ von Gebäuden, des Münsterturms und der eigens errichteten Festarchitekturen.

Zu den bedeutendsten Ereignissen im barocken Freiburg gehörte sicher der Besuch der französischen Kronprinzessin Marie Antoinette auf ihrem Brautzug von Wien nach Paris. Für die einstige Festungsstadt Freiburg hatte die Verbindung zwischen Österreich und Frankreich eine besondere Bedeutung, denn mit der Heirat der Erzherzogin mit dem Thronfolger wurde der Frieden besiegelt, den die lange verfeindeten Nationen zwischen 1756 und 1758 in mehreren Verträgen beschlossen hatten. Ausführliche und mit Kupferstichen illustrierte Berichte dokumentierten die Feierlichkeiten. Die einzige materielle Hinterlassenschaft sind tönerne Lämpchen, die man beim Bau des Hauses der Jugend in den 1960er Jahren auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Bauhofs gefunden hat. Sie dienten 1770 zur festlichen „Illumination“ von Gebäuden, des Münsterturms und der eigens errichteten Festarchitekturen.

Das Grabmal des aus Potsdam stammenden Revolutionärs Maximilian Dortu (1826-1848) auf dem ehemaligen Friedhof des Freiburger Stadtteils Wiehre (Ecke Dreikönigs-/Erwinstraße) – heute ein Spielplatz – ist ein historischer Erinnerungsort mit Seltenheitswert: Dort vollstreckte die preußische Militärjustiz drei Todesurteile gegen Teilnehmer des badischen Aufstandes im Frühsommer 1849. Maximilian Dortu wurde wegen „Kriegsverrats“ zum Tode verurteilt und am 31. Juli 1849 hingerichtet. Dass sein Grabmal noch heute existiert, ist das Verdienst seiner Mutter. Sie vermachte in ihrem Testament der Stadt Freiburg 1000 Gulden mit der Verpflichtung, das Grab „auf ewige Zeiten“ zu pflegen, was der Gemeinderat von Freiburg am 21. Januar 1862 zusicherte. Das Dortu-Mausoleum wurde so zum Gedenk- und Erinnerungsort Freiburger Demokraten.

Das Grabmal des aus Potsdam stammenden Revolutionärs Maximilian Dortu (1826-1848) auf dem ehemaligen Friedhof des Freiburger Stadtteils Wiehre (Ecke Dreikönigs-/Erwinstraße) – heute ein Spielplatz – ist ein historischer Erinnerungsort mit Seltenheitswert: Dort vollstreckte die preußische Militärjustiz drei Todesurteile gegen Teilnehmer des badischen Aufstandes im Frühsommer 1849. Maximilian Dortu wurde wegen „Kriegsverrats“ zum Tode verurteilt und am 31. Juli 1849 hingerichtet. Dass sein Grabmal noch heute existiert, ist das Verdienst seiner Mutter. Sie vermachte in ihrem Testament der Stadt Freiburg 1000 Gulden mit der Verpflichtung, das Grab „auf ewige Zeiten“ zu pflegen, was der Gemeinderat von Freiburg am 21. Januar 1862 zusicherte. Das Dortu-Mausoleum wurde so zum Gedenk- und Erinnerungsort Freiburger Demokraten. Das Denkmal zur Erinnerung an die Kämpfe badischer Truppen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 war bei seiner Einweihung am 3. Oktober 1876 eine Besonderheit: Es stellte nicht den siegreichen Feldherrn, sondern vier einfache, namenlose Soldaten auf das Podest. Auch vermied der Bildhauer Friedrich Moest eine visuelle „Demüthigung“ Frankreichs, versah aber sein Werk subtil mit preußenkritischen Elementen. Während des Zweiten Weltkrieges war das Monument zunächst als Metallspende für den „Führer“ vorgesehen, überstand dann aber selbst den britischen Bombenangriff vom 27. November 1944 und wurde danach von der französischen Besatzungsmacht vor Ort belassen. Bedroht war seine Existenz mehrfach durch Initiativen, es als ein Symbol des preußisch-deutschen Militarismus zu beseitigen. So gab es nach einem verkehrstechnisch bedingten Abbau 2016 innerhalb des Stadtrates „scharfe Debatten“, der dann aber mehrheitlich beschloss, das Siegesdenkmal – umgedeutet in ein „Mahnmal gegen Krieg und Nationalismus“ – wiederaufbauen zu lassen. Seit 2018 steht es wieder am historischen Ort vor der ehemaligen Karlskaserne.

Das Denkmal zur Erinnerung an die Kämpfe badischer Truppen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 war bei seiner Einweihung am 3. Oktober 1876 eine Besonderheit: Es stellte nicht den siegreichen Feldherrn, sondern vier einfache, namenlose Soldaten auf das Podest. Auch vermied der Bildhauer Friedrich Moest eine visuelle „Demüthigung“ Frankreichs, versah aber sein Werk subtil mit preußenkritischen Elementen. Während des Zweiten Weltkrieges war das Monument zunächst als Metallspende für den „Führer“ vorgesehen, überstand dann aber selbst den britischen Bombenangriff vom 27. November 1944 und wurde danach von der französischen Besatzungsmacht vor Ort belassen. Bedroht war seine Existenz mehrfach durch Initiativen, es als ein Symbol des preußisch-deutschen Militarismus zu beseitigen. So gab es nach einem verkehrstechnisch bedingten Abbau 2016 innerhalb des Stadtrates „scharfe Debatten“, der dann aber mehrheitlich beschloss, das Siegesdenkmal – umgedeutet in ein „Mahnmal gegen Krieg und Nationalismus“ – wiederaufbauen zu lassen. Seit 2018 steht es wieder am historischen Ort vor der ehemaligen Karlskaserne. An der Südseite des Freiburger Münsters befindet sich als Wasserspeier ein Narr aus dem 16. Jahrhundert. Mit Fastnacht hat er allerdings wenig zu tun. Vielmehr ist er steinerner Zeuge jener Konjunktur der Narrenidee, die 1494 mit Sebastian Brants Narrenschiff begann, 1511 durch das Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam eine geniale ironische Brechung erfuhr und in den Schriften von Thomas Murner zu sprachlichen Metaphern fand, die noch immer lebendig sind. Der Narr wurde damals als Medium der Zeitkritik geradezu ein Signum der Epoche. Zur kontextuellen Vertiefung der Freiburger Steinplastik zieht der Vortrag noch einen filigran bemalten Prunkteller aus Augsburg von 1528 heran, dessen Bilderzyklus die Unsterblichkeit menschlicher Dummheit visualisiert. Am Ende wird sich zeigen, dass die vor 500 Jahren diskutierte Thematik der Narrheit, wie sie im Freiburger Münsternarren Gestalt gewann, heute aktueller ist denn je.

An der Südseite des Freiburger Münsters befindet sich als Wasserspeier ein Narr aus dem 16. Jahrhundert. Mit Fastnacht hat er allerdings wenig zu tun. Vielmehr ist er steinerner Zeuge jener Konjunktur der Narrenidee, die 1494 mit Sebastian Brants Narrenschiff begann, 1511 durch das Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam eine geniale ironische Brechung erfuhr und in den Schriften von Thomas Murner zu sprachlichen Metaphern fand, die noch immer lebendig sind. Der Narr wurde damals als Medium der Zeitkritik geradezu ein Signum der Epoche. Zur kontextuellen Vertiefung der Freiburger Steinplastik zieht der Vortrag noch einen filigran bemalten Prunkteller aus Augsburg von 1528 heran, dessen Bilderzyklus die Unsterblichkeit menschlicher Dummheit visualisiert. Am Ende wird sich zeigen, dass die vor 500 Jahren diskutierte Thematik der Narrheit, wie sie im Freiburger Münsternarren Gestalt gewann, heute aktueller ist denn je. Auf der Wiwilí-Brücke beim Hauptbahnhof, von wo aus im Oktober 1940 mindestens 379 Freiburger*innen ins südfranzösische Lager Gurs deportiert wurden, befindet sich seit 2003 ein bronzenes Denkmal der Bildhauerin Birgit Stauch. Wie ein zurückgelassenes Gepäckstück erinnert der „vergessene Mantel” neben einer Gedenktafel an die Menschen, die in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1940 nur wenige Meter entfernt die Züge in Richtung Gurs besteigen mussten. Der Vortrag beleuchtet die Geschichte dieses für viele immer noch unsichtbaren Objekts und weitet die Perspektive auf die breite und sich stets weiter ausdifferenzierende Erinnerungskultur und -praxis in Freiburg. An wen wird erinnert? Wie wird erinnert? Was sind aktuelle Herausforderungen der Erinnerungsarbeit? Und letztlich: Wie beeinflusst die Erinnerungsarbeit unser Zusammenleben? Diese Fragen können und sollen nicht abschließend beantwortet, Gedanken hierzu vielmehr formuliert und zur Diskussion gestellt werden.

Auf der Wiwilí-Brücke beim Hauptbahnhof, von wo aus im Oktober 1940 mindestens 379 Freiburger*innen ins südfranzösische Lager Gurs deportiert wurden, befindet sich seit 2003 ein bronzenes Denkmal der Bildhauerin Birgit Stauch. Wie ein zurückgelassenes Gepäckstück erinnert der „vergessene Mantel” neben einer Gedenktafel an die Menschen, die in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1940 nur wenige Meter entfernt die Züge in Richtung Gurs besteigen mussten. Der Vortrag beleuchtet die Geschichte dieses für viele immer noch unsichtbaren Objekts und weitet die Perspektive auf die breite und sich stets weiter ausdifferenzierende Erinnerungskultur und -praxis in Freiburg. An wen wird erinnert? Wie wird erinnert? Was sind aktuelle Herausforderungen der Erinnerungsarbeit? Und letztlich: Wie beeinflusst die Erinnerungsarbeit unser Zusammenleben? Diese Fragen können und sollen nicht abschließend beantwortet, Gedanken hierzu vielmehr formuliert und zur Diskussion gestellt werden. Der amerikanische Konzeptkünstler Dennis Oppenheim (1938 – 2011) hat 1999 eine Arbeit in der Nähe des Flugplatzes realisiert: „Jump and Twist“, also „Springen und Wenden“. Ein einziges Objekt ist hier streng genommen nicht zu sehen – schon der Boden zwischen den Gebäuden ist auffällig gestaltet, und zwei der drei größeren flugzeugähnlichen Teile sieht man schon von der Straße oder der Straßenbahn aus. Ein dritter Teil befindet sich im Gebäude und ist von außen durch die Glaswand nur zu erahnen. Dieses Gebäude – für Kunst am Bau ist das wichtig – ist der Sitz der Technischen Fakultät. Hier studieren zukünftige Erfinder und Erfinderinnen unter dem Motto „Technik studieren. Zukunft gestalten. Welt verbessern.“ Was tun sie da?! Was ist unser Anspruch an Technik? Was ihrer? Was lässt sich überhaupt denken und entwickeln? Was kann Kunst dort und überhaupt ausrichten?

Der amerikanische Konzeptkünstler Dennis Oppenheim (1938 – 2011) hat 1999 eine Arbeit in der Nähe des Flugplatzes realisiert: „Jump and Twist“, also „Springen und Wenden“. Ein einziges Objekt ist hier streng genommen nicht zu sehen – schon der Boden zwischen den Gebäuden ist auffällig gestaltet, und zwei der drei größeren flugzeugähnlichen Teile sieht man schon von der Straße oder der Straßenbahn aus. Ein dritter Teil befindet sich im Gebäude und ist von außen durch die Glaswand nur zu erahnen. Dieses Gebäude – für Kunst am Bau ist das wichtig – ist der Sitz der Technischen Fakultät. Hier studieren zukünftige Erfinder und Erfinderinnen unter dem Motto „Technik studieren. Zukunft gestalten. Welt verbessern.“ Was tun sie da?! Was ist unser Anspruch an Technik? Was ihrer? Was lässt sich überhaupt denken und entwickeln? Was kann Kunst dort und überhaupt ausrichten?