Burgen im mittelalterlichen Breisgau

Literatur - Burg und Bergbau im südlichen Schwarzwald der Burg am Birkenberg

|

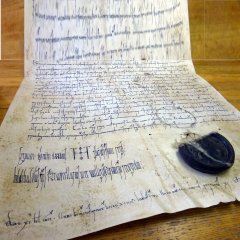

Matthias FröhlichBurg und Bergbau im südlichen SchwarzwaldDie Ausgrabungen in der Burg am Birkenberg (Gde. Bollschweil-St. Ulrich)Archäologie und Geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in SüdwestdeutschlandIn vielen Tälern des Südschwarzwaldes finden sich heute meist unzugängliche Stollen und Schächte, die Zeugnis von dem hier im Mittelalter betriebenen Bergbau auf Silber geben. In der älteren Literatur werden diese Reviere oft in Verbindung mit nahe gelegenen Burgen gebracht, in der Annahme, dass die lokalen Bergherren von dort die Gewinnung der Erze und deren Aufbereitung überwacht hätten. Am rund 10 km südlich von Freiburg im Breisgau gelegenen Birkenberg konnten im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekts „Burg & Bergbau“ erstmals die Überreste einer Burganlage ergraben werden, bei der sowohl die urkundliche Überlieferung, als auch die archäologischen Zeugnisse einen solchen Zusammenhang sicher belegen. Die Forschungsergebnisse werden mit diesem Band vorgelegt.

Quelle: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/462 |

Buchvorstellung - Wie alles begann - Yach von den Anfängen bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts

Wie alles begann ...

Heimat- und Landschaftspflegeverein Yach (Hrsg.)

Wie alles begann ...Yach von den Anfängen bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts

Yach ist eine Teilgemeinde der Stadt Elzach im Landkreis Emmendingen. 1293 wurde Yach zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Aus diesem Anlass fand 2018 eine Ausstellung über Yach im Mittelalter statt. Diese wird hier in erweiterter Form als Buch präsentiert. Die damaligen Lebenswelten der Menschen in Yach und im Elztal werden anschaulich vermittelt. Der Bogen spannt sich von der frühen Besiedlung unseres Raumes über die Bedeutung des Klosters Waldkirch, die Entstehung und Entwicklung Yachs, die rechtlichen und landschaftlichen Bedingungen, das tägliche Leben, Landwirtschaft und ländliches Handwerk, Ansätze des Bergbaus, Verkehrswesen und Nachrichtenverbreitung, soziale Verhältnisse und Konflikte, die Rolle der Familie und die Stellung der Frau, Schulbildung, Magie und Hexenwesen bis zu religiösen Vorstellungen und Weltverständnissen. Es entsteht das vielfältige und faszinierende Bild einer Zeit, die für uns fremd und doch zugleich sehr nah ist. Link zum Buch: https://verlag-regionalkultur.de/buecher/ortsgeschichte/t-z/yach/wie-alles-begann-... Siehe auch die Beiträge zur den Burgen in Yach |

||

Lebendige Geschichte in Yach Band 6. vom Heimat- und Landschaftspflegeverein Yach e.V. Heimat- und Landschaftspflege- verein Yach (Hrsg.) Verlag Regionalkultur 256 S. mit 180, meist farbigen Abb., Broschur. ISBN 978-3-95505-208-9 Preis: EUR 24,00 |

|

30.11.2022 Buchvorstellung "Auf Jahr und Tag - Orte im mittelalterlichen Freiburg"

Buchvorstellung "Auf Jahr und Tag - Orte im mittelalterlichen Freiburg"

| Wer weiß schon, wo früher die Universität untergebracht war und dass die Gerichtslaube gar nicht die mittelalterliche Gerichtslaube ist? Oder wo sich die Elendensherberge befand und wo überall in der Stadt Friedhöfe waren? Die Autorinnen und Autoren nehmen kenntnisreich und gut lesbar die Geschichte ausgewählter Freiburger Orte in den Blick – neben inzwischen verschwundenen auch bekannte wie den Schlossberg, das Münster, die Bächle oder das Historische Kaufhaus. Nicht nur historische Ereignisse und Personen bestimmen die Geschicke einer Stadt, sondern auch ihre Topografie, deren markanteste Elemente vor allem Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Plätze sind. Ausgehend von solchen konkreten städtischen Orten mit ihren spezifischen baulichen Einrichtungen nahm die Freiburger Vortragsreihe »Auf Jahr und Tag« im Wintersemester 2021/22 die räumliche Struktur des mittelalterlichen Freiburg näher in den Blick. Diese Vorträge dokumentiert der vorliegende Band.

Der neue Band unserer Reihe „Auf Jahr und Tag“ zur Freiburger Stadtgeschichte Wenn Sie bei uns bestellen, fördern Sie damit direkt unsere Arbeit! Auf Jahr und Tag. Orte im mittelalterlichen Freiburg, hg. von Heinz Krieg, R. Johanna Regnath, Heinrich Schwendemann, Hans-Peter Widmann und Stephanie Zumbrink (Schlaglichter regionaler Geschichte, Bd. 6), Freiburg 2022, 240 Seiten, Preis 26 €. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Abteilung Landesgeschichte des Historischen Seminars der Universität Freiburg, des Alemannischen Instituts Freiburg e. V., des Landesvereins Badische Heimat e. V., des Breisgau-Geschichtsvereins Schauinsland e. V., des Stadtarchivs Freiburg und des Freiburger Münsterbauvereins. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. |

||

|

Titelseite: 3D-Rekonstruktion der Krieg (Hg.), Heinz Rombach Verlag KG

ISBN/EAN: 9783793099871 Sprache: Deutsch

Umfang: 240 S.

Einband: Paperback

Peis: 26,- EUR Erscheinungsjahr: 2022

Details: 240 S., Pb., 15 x 22,4 cm

|

Buch digitalisiert: Band 1 - Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau - I. Nördlicher Teil. Halbband A-K

Digitalsierte Literatur

|

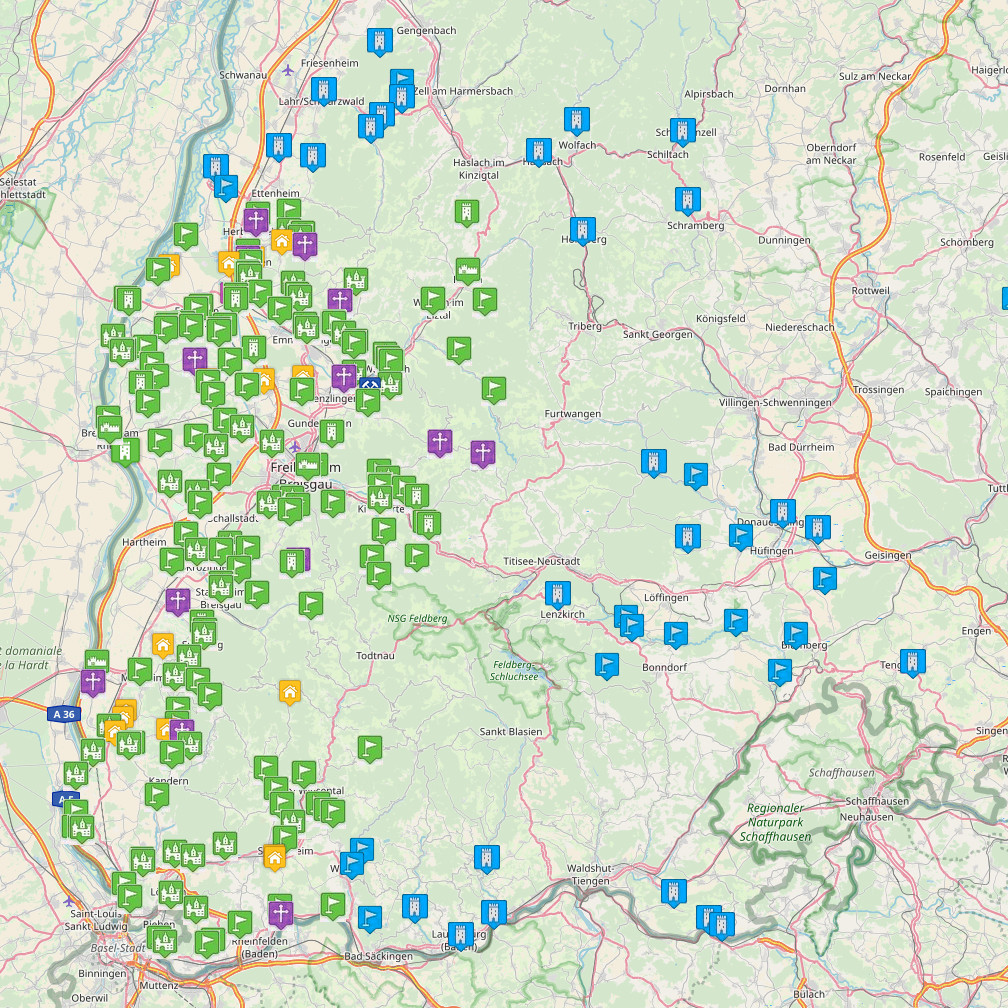

Alfons Zettler und Thomas Zotz (Hrsg.) Die Burgen im mittelalterlichen BreisgauI. Nördlicher Teil. Halbband A-K Archäologie und Geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland Von den einst zahlreichen mittelalterlichen Burgen im Markgräflerland und im Breisgau überdauerten nur wenige die bewegten und kriegerischen Jahrhunderte der frühen Neuzeit am Oberrhein. Einem kleinen Bestand von mehr oder minder gut erhaltenen Ruinen steht eine beträchtliche Anzahl von verschwundenen Burgen gegenüber, von denen nur noch schriftliche Aufzeichnungen und Flurnamen Zeugnis geben. Das Burgenbuch, das in der Abteilung Landesgeschichte im Historischen Seminar der Universität Freiburg i. Br. erarbeitet worden ist, enthält einen reich illustrierten Katalog sämtlicher Burgen und Burgstellen des Breisgaus in dessen mittelalterlicher Erstreckung und bietet damit erstmals eine vollständige Bestandsaufnahme der dortigen hoch- und spätmittelalterlichen Burgenlandschaft. Es wird in vier Teilbänden erscheinen, die ersten beiden Teile umfassen den nördlichen Breisgau, zwei weitere sind für den südlichen Breisgau vorgesehen. Inhaltsverzeichnis

PDF

|

||

Empfohlene ZitierweiseZettler, Alfons und Zotz, Thomas (Hrsg.): Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau: I. Nördlicher Teil. Halbband A-K, Heidelberg: Propylaeum, 2022 (Archäologie und Geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14).https://doi.org/10.11588/propylaeum.1117

Lizenz Dieses Werk ist unter der Veröffentlicht am 11.08.2022. Die Printausgabe erschien 2003 bei Thorbecke, Ostfildern, |

Quelle: https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/1117