Burgen im mittelalterlichen Breisgau

Herbolzheim: Mittelalterliche Kirchenburg aus dem 13. Jahrhundert

- Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 15169

Herbolzheim

Mittelalterliche Kirchenburg aus dem 13. Jahrhundert

Link zum Film: https://youtu.be/2oG5McFYgIg

Ergebniss der Archäologischen Ausgrabung des Landesamts für Denkmalpflege im RPS der Baugrube des Katholischen Gemeindezentrums Herbolzheim von Dr. Bertram Jenisch, Referent für Archäologie des Mittelalters.

Dr. Bertram Jenisch, Referent für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, mit Sitz in Freiburg, stellte am 14. Januar 2016 die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung auf dem Kirchberg im Herbolzheimer Torhaus vor.

Im Bereich des von der katholischen Pfarrgemeinde St. Alexius in Herbolzheim geplanten Gemeindezentrums wurden im Bereich des ehemaligen Friedhofs die Reste einer bislang unbekannten spätmittelalterlichen Bebauung von Juli bis August 2015 im Rahmen einer baubegleitenden Rettungsgrabung untersucht.

Jenisch betonte ausdrücklich, dass die Grabung des Landesamtes für Denkmalpflege in enger Kooperation und Abstimmung mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Alexius durchgeführt wurden. Das kleine Grabungsteam des Freiburger Dienstsitzes wurde von mehreren ehrenamtlichen Mitarbeitern und zwei Bauarbeitern tatkräftig unterstützt.

Im Bereich der nach 1752 angelegten Friedhofserweiterung kamen erwartungsgemäß zahlreiche Gräber zutage. Jenisch erläuterte die charakteristische spätmittelalterliche Bestattungssitte und ging auf einige der geborgenen Grabbeigaben ein. Anhand einiger anthropologisch untersuchter Schädelfragmente konnten aufschlussreiche Befunde zum Gesundheitszustand und zu den Lebensumständen der damaligen Menschen erhoben werden.

Die eigentliche Überraschung der baubegleitenden Ausgrabung war der Nachweis einer Wehrmauer, die sich entlang des Nordrands des Kirchbergs erstreckte. Ihre 80 cm breiten Fundamente wurden auf einer Länge von 11 m erfasst.

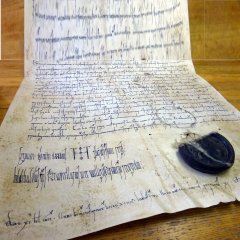

Zur Stabilisierung wurden im Spätmittelalter zwei Stützmauern an die Mauer angefügt. Zu diesem Zeitpunkt war der Graben bereits zur Hälfte durch eingeschwemmtes Material zusedimentiert. Diese Baumaßnahme lässt sich durch einen Münzfund zeitlich fassen. Der hier gefundene Goldgulden ist eine Prägung des Kölner Erzbischofs Dietrich II. von Moers (*1384, 1414-1463) aus dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts. Die Vorderseite zeigt das Wappen und in Umschrift den Namen des Erzbischofs, die Rückseite bilden die um ein zentrales Kreuz gruppierten Wappen der Bistümer Osnabrück und Paderborn sowie der Kurpfalz/Wittelsbacher. Mit der Umschrift NOVA MONETA AUREA (siehe Film).

Der Wehrmauer war ein etwa acht Meter breiter und vier Meter tiefer Graben vorgelagert. Ursprünglich war die Mauer ca. 10 Meter hoch. Ein etwa 40 Meter langes Teilstück ist am Südrand des Kirchbergs in originaler Höhe erhalten.

Bei den archäologischen Ausgrabungen wurde festgestellt, dass mehrere Bauten von innen an die Wehrmauer angebaut waren. Zum einen handelt es sich um Reste eines Fachwerkhauses, das im 15. Jahrhundert abgebrannt ist. Auch das ehemalige Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert lehnte sich mit seiner Rückfront an diese Wehrmauer.

Im Mittelalter war das Areal um die St. Alexius Kirche als Kirchenburg befestigt. Die Anlage wurde im frühen 13. Jahrhundert vom Straßburger Bischof errichtet. Im Schutz der mächtigen Mauern lagen Speicherbauten, die Zehnttrotte, sowie Wohnbauten des Pfarrers und Vogts.

An Stelle der heutigen Kirche lag eine deutlich kleinere Vorgängerkirche. Ihre Fundamente wurden bei der letzten Kirchenrenovierung dokumentiert.

Das ehemalige Torhaus wurde in einer Urkunde am 30. Januar 1281 erwähnt.

Die in diesem Film dargestellte animierte Rekonstruktion des Herbolzheimer Kirchbergs von Hans-Jürgen van Akkeren entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Bertram Jenisch.

Fotos: Hans-Jürgen van Akkeren

Hintergrundinformation:

Der Herbolzheimer Kirchberg ist einer beiden alten Siedlungskerne von Herbolzheim. Das Gebiet zwischen der Abdachung des Herbolzheimer Bergs und der Landstraße war seit dem 13. Jahrhundert von einer massiven, ca. 10 m hohen Wehrmauer umgeben. Diese hat sich in der Rückwand der Gebäude am Südrand des Kirchbergs erhalten. In dem südlich vorgelagerten Geländestreifen zeichnet sich der im Tennenbacher Güerbuch genannte Kirchgraben ab. In einem Güterverzeichnis wird am 31.1.1287 das „Tor des kilchhofs“ erwähnt. Diese Kirchenburg war ursprünglich im Besitz des Straßburger Bischofs.

Bereits beim Neubau der heute bestehenden St-Alexius-Kirche stieß man 1752 bei Planierarbeiten östlich der alten Kirche (unter dem heutigen Chor der Kirche) auf älteres Mauerwerk. Nach einer Beschreibung (durch den damaligen Pfarrer Machleid?) lagen die Fundamente dicht unter der Geländeoberfläche. Die Mauern wurden einer untergegangenen Niederlassung des Templerordens zugeschrieben. Für diese gibt es in den Archivalien jedoch keinen Beleg. Es handelt sich wohl eher um die baulichen Überreste des abgegangenen Wittumshofs. Die Abspaltung vom Herrenhof diente zur Versorgung des Pfarrers. Er wird im frühen 14. Jh. im Tennenbacher Güterbuch genannt.

Bei der umfassenden Renovierung der Alexiuskirche im Jahr 1964 erfasste man beim Einbau einer Heizanlage im Langhaus auf die Fundamentreste der 1752 niedergelegten Vorgängerkirche. Diese wurden nicht fachgerecht dokumentiert und eingemessen, jedoch als Skizze in den Bestandsplan eingetragen. Demnach war die Mittelachse der alte Kirche abweichend vom heutigen Bau um etwa 10° nach Süden gedreht. Die Rechteckkirche mit eingezogener halbrunder Apsis war etwa 14 m breit und 25 m lang und damit etwa 1/3 kleiner als der heutige Kirchenbau.

Quelle: Dr. Bertram Jenisch, Landesamt für Denkmalpfege Baden-Württemberg/Freiburg

Literaturhinweis: Unterrichtsmaterial für die Grundschule „Die Burg im Mittelalter“

Erlebniskoffer „Die Burg im Mittelalter“

Unterrichtsmaterial für die Grundschule

http://www.breisgau-burgen.de/de/pdf/ErlebniskofferBurgen/ElebniskofferBurgen_im_Mittelalter.pdf

In Heft 2/ 2015 der „Denkmalpflege Baden-Württemberg – Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege“ wurden bereits drei von fünf neuen Unterrichtsmaterialien der Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg für die Schule zu den Themen „Historische Weinberge“, „Historische Dorfkerne“ und „Historische Ortskerne“ vorgestellt. Die Reihe zeichnet sich dadurch aus, dass die Materialien von einem Fachmann und einem Pädagogen gemeinsam entwickelt und bereits während des Erstellungsprozesses mit einer Schule erprobt wurden.

An dieser Stelle sollen nun zwei weitere Handreichungen angekündigt werden: eine zum Thema Burgen im Mittelalter, die andere zu historischer ländlicher Architektur.

In Baden-Württemberg gibt es eine Vielzahl von Burgen. Die wenigsten sind vollständig erhalten, oft sind nur noch einzelne Mauerreste und Geländestrukturen vorhanden.

Die Erhaltung und Erforschung von Burgen sind seit jeher wichtige Aufgaben der Denkmalpflege. Im Vordergrund steht die Konservierung, die einhergeht mit der archäologisch-bauhistorischen Forschung. Dennoch werden bei jeder Sicherung wissenschaftlich relevante Bereiche berührt und Befunde sowie Funde zutage gefördert. Diese müssen dokumentiert und anschließend entsprechend aufbereitet werden.

Das Partnerfeld der Denkmalpflege setzt sich bei Burgen aus privaten oder öffentlichen Eigentümern sowie Heimatforschern und Vereinen zusammen. Gemeinsam werden Grundlagen zu einzelnen Anlagen erfasst und Ergebnisse vor Ort oder in Museen dargestellt. Bei gefährdeten Anlagen müssen gemeinsam Konzepte entwickelt werden, um Burgen im Bestand zu sichern und ihre Reste denkmalgerecht und sicher für Besucher zu erschließen. Je spärlicher die Überreste sind, desto mehr ist die Vorstellungskraft von Kindern gefordert, wenn man sich ein Bild von der einstigen Anlage machen will. Dennoch ist für Kinder wichtig, mehr über die reale historische Situation vor Ort zu erfahren. Bei Burgen kann man dabei die kindliche Faszination am Mittelalter nutzen.

Reste mittelalterlicher Burgen sind uns im gesamten Land vor Augen. Ihre Existenz im Wohnumfeld der Kinder lädt ein, sich mit ihnen zu beschäftigen. Wenn man den originalen Befund aus heutiger Sicht betrachtet, wirft dies Fragen auf, die beantwortet werden wollen:

Was ist heute noch zu sehen?

Wozu diente das alles? Wer lebte hier einst?

Wie hat man in einer Burg gelebt?

Dies führt zwangsläufig zu Fragen aus heutiger Sicht: Was war früher anders als heute? Warum und wie wird das alles erhalten? Wer kümmert sich darum, dass Burgen auch in Zukunft zu betrachten sind?

Der „Erlebniskoffer Burg im Mittelalter“ beginnt mit einer Sachanalyse: Was ist eine Burg? Es folgen einleitende Gedanken zur Funktion der Burg und zu Aspekten der Burgenforschung. Zur Behandlung der Themenkomplexe „Historische Phasen der Burg“ sowie „Burgentypen“, „Bauliche Gestalt der Burgen“ und „Idealtypische Burganlage“ werden Kopiervorlagen bereitgestellt. Mehrere Bausteine sollen ein mögliches Vorgehen bei der Behandlung des Themas „Burg im Mittelalter“ im Grundschulunterricht beschreiben. Idealerweise erfolgt die Beschäftigung mit dem Thema unter Mithilfe eines Museumskoffers, bedarf allerdings der Partnerschaft eines nahe liegenden Museum und/oder einer Bibliothek.

Wo diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, empfehlen wir, auf alle oder einen Teil der anderen Bausteine zurückzugreifen. Im Anhang findet man Exkursionsvorschläge zu Burgen, Museen und Bibliotheken, nach Landkreisen geordnet.

Der Erlebniskoffer „Burg im Mittelalter“ entstand als Gemeinschaftsprodukt. Der historische Part wurde von Casimir Bumiller bearbeitet, zur Didaktik steuerte der ehemalige Schulamtsleiter Hansjörg Noe seinen reichen Erfahrungsschatz bei. Er unterstützte auch die praktische Erprobung der Bausteine von Schülern der Grundschule Lörrach-Tumringen. Der Schulleiterin Cornelia Huber und der Lehrerin Stefanie Probst ist für ihre große Unterstützung bei der Erprobungsphase zu danken. Caroline Buffet brachte das Projekt "Museumskoffer“ des Museums Lörrach mit ein und betreute die interessierten Schüler. Von der Stadtbibliothek Lörrach organisierte Florian Nantscheff, Thu Minh Nguyen und Björn Hub ein von Friedricke Mertel, Landesstelle für Bibliothekswesen, koordiniertes Lernbuffet.

Praktischer Hinweis

Unter http://www.denkmalpflege-bw.de/geschichte-auftrag-struktur/denkmalpflege-in-baden-wuerttemberg/bildung/unterrichtsmaterial.html findet man weitere Empfehlungen für den Unterricht.

Dr. Bertram Jenisch

Landesamt für Denkmalpflege im

Regierungspräsidium Stuttgart

Dienstsitz Freiburg

Alamannen-Museum Vörstetten weiht neues Handwerkerhaus ein

- Pressemitteilungen

- Presse 2016

- Zugriffe: 4429

Dienstag, 24. Mai 2016

Aus der Presse

Vörstetten: Holz statt Stroh auf dem Dach - badische-zeitung.de |

Die nächste Hofbelebung findet vom 17. bis 19. Juni auf dem Gelände des Alamannen-Museums in Vörstetten statt.

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/voerstetten/holz-statt-stroh-auf-dem-dach

http://www.alamannen-museum.de/

Film: Virtualisierung der mittelalterlichen Stadt Waldkirch um 1400

- Mediathek

- Zugriffe: 70786

Rekonstruktion und Virtualisierung der mittelalterlichen Stadt Waldkirch um 1400

| Link zum Film: https://youtu.be/SiMjyTKEGQo |

Film, Rekonstruktionen, Virtual Reality und Aquarelle von Hans-Jürgen van Akkeren, ehrenamtlich Beauftragter der Archäologischen Denkmalpflege.

Eine Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Haasis-Berner, Mittelalterarchäologe Landesamt für Denkmalpflege RPS/Freiburg.