Klöster & Kirchen

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 316

|

|

|

| Alternativname(n) Schreibweisen |

Klausnerinen in Riegel |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Riegel |

| Entstehungszeit | um 1450 |

| Ersterwähnung | 1483 |

| Auflösung | 1779 |

| Gründungsstifter | |

| Zugehörigkeit | Dominikaner |

| Erhaltungszustand | abgeganen |

| Geografische Lage | |

| Höhenlage | 178 m ü. NHN |

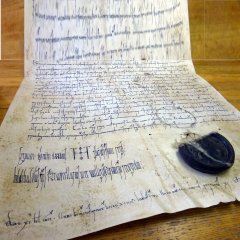

Riegel - DominikanerinnenklosterHans-Jürgen van Akkeren (2024) Die Ursprünge des Dominikanerinnenklosters in Riegel am Kaiserstuhl sind weitgehend unbekannt, da die wichtigsten Dokumente während des Dreißigjährigen Krieges verloren gingen. Daher stützen wir uns auf Überlieferungen aus dem 18. Jahrhundert. Nach diesen Berichten schlossen sich in Endingen am Kaiserstuhl zunächst einige Frauen zusammen, die ohne feste Regeln ein gemeinsames Leben des Gebets führten. Später trat die Gemeinschaft in Kontakt mit den Dominikanern aus Freiburg. Einige Schwestern zogen nach Rust am Rhein, tauschten jedoch bald ihren Standort mit drei Benediktinerinnen aus Riegel. In Riegel wuchs die Gemeinschaft durch den Beitritt ortsansässiger Frauen, wodurch sie vermutlich ein Haus in der Nähe der Pfarrkirche erhielt und dort unter der dritten Regel des heiligen Dominikus lebte. Obwohl die erste urkundliche Erwähnung einer „Klausnerin in Riegel“ aus dem Jahr 1483 stammt, lässt der Bau einer Kapelle für die Schwestern in der Pfarrkirche vermuten, dass die Gründung der Terziarinnen um 1450 erfolgte. Bis zum 16. Jahrhundert lebten in Riegel nie mehr als acht Schwestern gleichzeitig. Anfänglich war der Besitzstand gering, doch durch den Eintritt wohlhabender Bürgerstöchter aus Riegel wuchs das Vermögen des Klosters. Zunächst bewirtschafteten die Schwestern ihre Besitztümer selbst, doch ab dem späten 16. Jahrhundert verpachteten sie Teile ihres Landes als Lehen, bekannt als „Klausnerlehen“ oder „Klausengut“. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war das Kloster bereits so wohlhabend, dass es der Gemeinde Riegel eine erhebliche Summe leihen und den Bau der neuen Pfarrkirche finanziell unterstützen konnte. 1633 wurde das Kloster während eines heftigen Gefechts im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt. Der Wiederaufbau begann 1684 und bis 1686 entstand ein zweistöckiges Gebäude, das 1712 durch einen Anbau erweitert wurde. In diesem Kloster lebten bis zu 15 Nonnen. Die Gebäude bestehen bis heute und dienen als Pfarrhaus. Die Pfarrkirche St. Martin bildete den geistlichen Mittelpunkt des Klosterlebens. Den Schwestern war in der Kirche ein abgetrennter Bereich in einer Seitenkapelle zugewiesen, und sie wurden auf einem eigenen Teil des Friedhofs bestattet. In der 1749 geweihten neuen Pfarrkirche erhielten die Schwestern eine Empore im Chor sowie eine Kapelle für ihr Stundengebet. 1765 tauschten die Nonnen ihr Klostergebäude gegen das größere Pfarrhaus, um dort eine neue Klausur, Wirtschaftsgebäude und eine Klosterkirche zu errichten. Die 1769 fertiggestellte Kirche wurde der heiligen Katharina von Siena geweiht, die bereits von den ersten Schwestern in Riegel verehrt wurde. Ob mit diesem Umzug auch eine Änderung der klösterlichen Regeln einherging, ist ungewiss. Trotz ihrer Bemühungen geriet der Konvent in finanzielle Schwierigkeiten, da die Baukosten ihre Möglichkeiten überstiegen. 1779 ordnete die vorderösterreichische Regierung die Auflösung des Klosters an. Die Schwestern wurden auf andere Klöster verteilt, und die Gebäude wurden versteigert. Nach mehreren Eigentümerwechseln beherbergen sie heute das Kinderheim St. Anton. Die Klosterkirche St. Katharina wurde schließlich säkularisiert und diente nach mehreren Umbauten als Wohnhaus, das später abgerissen wurde, um einer neuen Kapelle Platz zu machen: der 1910 errichteten neugotischen Franz-Xaver-Kapelle. Quellen:

|

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 306

| Franziskaner Kloster Kenzingen |

|

Aquarell - Franziskaner Kloster Kenzingen Hans-Jürgen van Akkeren |

|

| Alternativname(n) Schreibweisen |

|

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Kenzingen |

| Entstehungszeit | zwischen 1659-1662 |

| Ersterwähnung | |

| Auflösung | 1803 |

| Gründungsstifter | |

| Zugehörigkeit | Franziskaner |

| Erhaltungszustand | erhalten |

| Geografische Lage | 48.19292/7.76727 |

| Höhenlage | 175 m ü. NHN |

Kenzingen - Ehemaliges FranziskanerklosterHans-Jürgen van Akkeren (2024) Das ehemalige Franziskanerkloster befand sich westlich der heutigen Hauptstraße an der heutigen Eisenbahnstraße. Das Franziskanerkloster in Kenzingen war das letzte errichtete Kloster, da die Franziskaner erst während des Dreißigjährigen Krieges (1630) in die Stadt kamen. Die Klosterkirche wurde in den Jahren 1659 bis 1662 erbaut. |

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 353

| Kloster Kirnhalden | |

| Alternativname(n) Schreibweisen |

vom Heiligen Kreuz in Kurenbuch, Paulinerklösterlein Kirnhalden |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Gemarkung Kenzingen, Kirnbachtal |

| Entstehungszeit | zwischen 1352/60 |

| Ersterwähnung | 1360 |

| Auflösung | 1579 |

| Gründungsstifter | Markgraf Heinrich IV. v. Hachberg |

| Zugehörigkeit | bis 1554 Pauliner |

| Erhaltungszustand | kein mittelalterlicher Bestand |

| Geografische Lage | 48.19730/7.84649 |

| Höhenlage | 252 m ü. NHN |

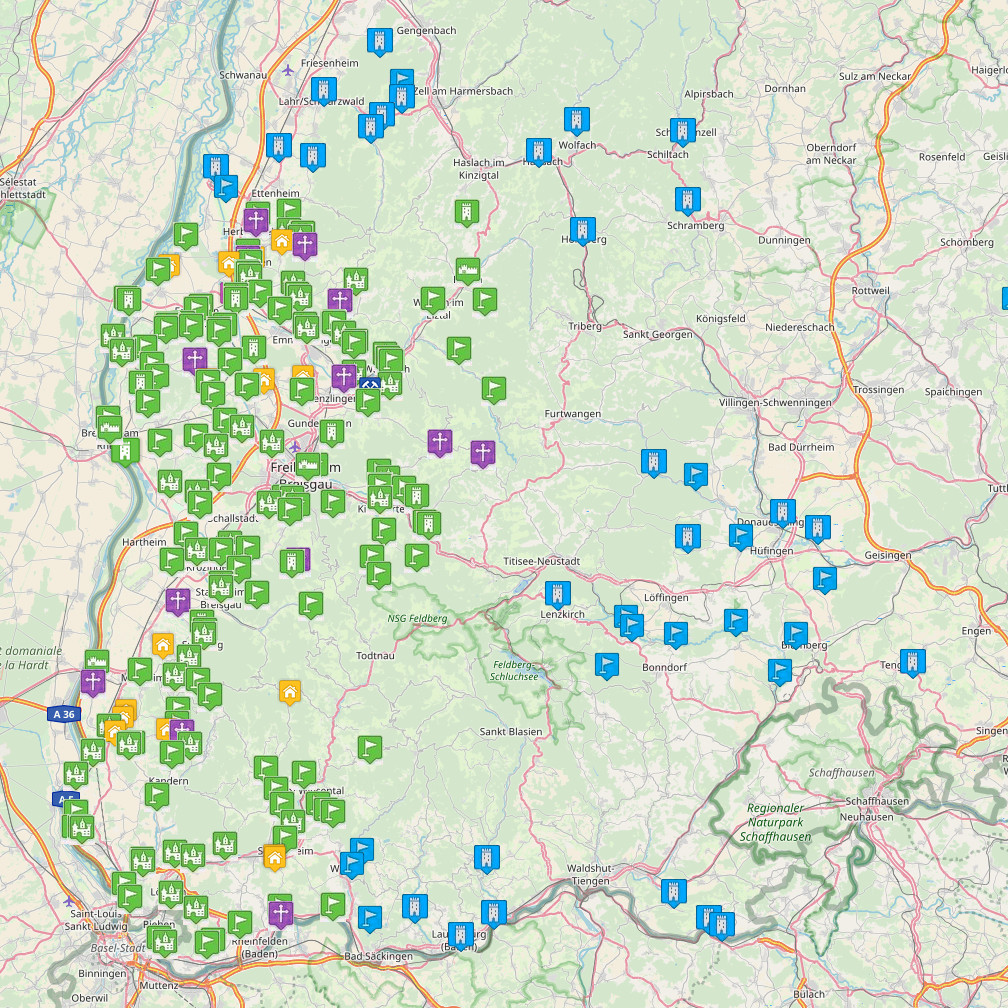

Kenzingen - Paulinerkloster KirnhaldenVon Hans-Jürgen van Akkeren (2024) Das ehemalige Paulinerkloster „vom Heiligen Kreuz in Kurenbuch“ (Kurenbach?), auch bekannt als „Paulinerklösterlein Kirnhalden“, lag versteckt im Kirnbachtal, einem ruhigen Seitental des Bleichtals im nördlichen Breisgau. Wenn man das Bleichtal betritt, gelangt man zunächst zum Ort Bleichheim, der am Taleingang liegt. Südöstlich von Bleichheim erhebte sich einst die imposante Burg Kürnberg auf einem Ausläufer des Berges Kirnhalde, der die Südseite des Bleichtals dominierte. Von dort aus führt ein Weg weiter ins Kirnbachtal, wo der Kirnbach in südnördlicher Richtung fließt. Folgt man dem Bachlauf etwa 1,4 Kilometer tief in das Tal hinein, erreicht man den ehemaligen Standort des Klosters, das etwa 870 Meter Luftlinie südöstlich der Burg Kürnberg lag. Im Jahr 1352 verkaufte Friedrich von Üsenberg, der letzte Vertreter der Kenzinger Linie, für 2440 Mark Silber die Burg Kürnberg samt zugehöriger Herrschaft, die seit 1298 als österreichisches Lehen geführt wurde, an seinen Schwager Heinrich IV., Markgraf von Hachberg. Dieser residierte zeitweise auf der Burg Kürnberg und bestätigte die Rechte der Stadt Kenzingen, erkannte jedoch die seit 1298 bestehende österreichische Lehenhoheit nicht an. So gelangte Heinrich IV. von Hachberg in den Besitz der Grundherrschaft und stärkte seine Position in der Region maßgeblich. Das Kloster wurde erstmals 1360 urkundlich erwähnt und vermutlich nach 1352 von Heinrich IV. von Hachberg gegründet. Ab 1369 war es Teil des vorderösterreichischen Breisgaus. Trotz seiner Anbindung an bedeutende Herrschaftsgebiete blieb das Kloster stets klein und bescheiden. Sein Besitz umfasste vor allem landwirtschaftliche Flächen wie Felder, Wald- und Rebparzellen in der Umgebung sowie Zehntrechte in Ottoschwanden, dessen Pfarrkirche es seit 1424 betreute. Das Kloster erlitt im Laufe der Zeit erhebliche Schäden. Um 1485 wurde es von einem schweren Unwetter betroffen, und während des Bauernkriegs 1525 erlitt es durch Plünderungen und Brände weitere Zerstörungen. Nach dem Tod des letzten Mönchs im Jahr 1554, der als Pfarrer in Heimbach tätig war, setzte der endgültige Niedergang ein. Im Jahr 1579 gelangte das Kloster mit seinem Besitz an das Schul-Collegium Ensisheim, das es 1585 an das Zisterzienserinnenkloster Wonnental verkaufte, welches anschließend an diesem Ort ein Bad betrieb. Quellen:

|

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 1339

| Kloster Wonnental | |

Kloster Wonnental 3D-Rekonstruktion H-J. van Akkeren |

|

| Alternativname(n) Schreibweisen |

Wunnenthal (1256), Wunenthal (1259) |

| Landkreis | Emmendingen |

| Gemeinde | Stadt Kenzingen |

| Entstehungszeit | 1230-1240 |

| Ersterwähnung | 1242 |

| Auflösung | 1806-1807 |

| Gründungsstifter | Rudolf I. von Üsenberg |

| Zugehörigkeit | Zisterzienser ab 1262 |

| Erhaltungszustand | Umbau zu Wohneinheiten Kirchenchor nicht erhalten |

| Geografische Lage | 48.18511/7.76901 |

| Höhenlage | 178 m ü. NHN |

Kenzingen - Zisterzienserinnenabtei Frauenkloster Wonnental

Zeittafel

| 1248 | 9. April 1248. Rudolf von Üsenberg schenkt sein Patronatsrecht in Amoltern dem Kloster Wonnental. (GLA KA 21 Nr. 315 Verweisung) |

| 1254 | 27. Mai 1254. Papst Innozenz IV. empfiehlt das Kloster Wonnental der Gunst und dem Schutz des Herrn von Üsenberg und dessen Gemahlin. (GLA KA E Nr. 157) |

| 1254 | 28. Mai 1254. Papst Innozenz IV. bestätigt dem Kloster Wonnental alle Privilegien und Indulgenzen. (GLA KA E Nr. 158) |

| 1254 | 28. Mai 1254. Papst Innozenz IV. nimmt das Kloster Wonnental in seinen Schutz und bestätigt alle dessen Güter und Rechte. (GLA KA E Nr. 159) |

| 1256 | 4. Juni 1256. Rudolf und Hesso von Üsenberg gestatten den Nonnen von Wonnental eine Mühle zu bauen. (GLA KA 21 Nr. 8211) Erbauung einer Mühle und Bestätigung von deren Privilegien / (1256-)1742-1750 (GLA KA 208 Nr. 440) |

| 1256 | 5. September 1256. Papst Alexander IV. erlaubt dem Kloster Wonnental, den Zugriff auf alle Habe der Schwestern, die in dem Kloster Profess abgelegt haben. (GLA KA E Nr. 204) |

| 1256 | 5. September 1256. Papst Alexander IV. bestätigt dem Zisterzienser-Orden alle dessen Privilegien und Indulgenzen, Freiheiten und Exemtionen [für Wonnental]. (GLA KA E Nr. 205) |

| 1256 | 9. September 1256. Papst Alexander IV. bestätigt dem Zisterzienser-Orden die Freiheit seiner Angehörigen von der Gerichtsbarkeit und Strafgewalt der Bischöfe [für Wonnental]. (GLA KA E Nr. 212) |

| 1256 | 13. September 1256. Papst Alexander IV. befiehlt der gesamten kirchlichen Hierarchie, das Kloster Wonnental gegen dessen Bedränger zu schützen. (GLA KA E Nr. 218) |

| 1259 | 16. August 1259. Hesso von Üsenberg bestätigt die Schenkung des Patronatsrechts zu Amoltern an das Kloster Wonnental, welche sein Oheim Rudolf von Üsenberg am 9. April 1248 gemacht hat. (GLA KA 21 Nr. 315) |

| 1263 | 2. Juli 1263. Papst Urban IV. bestätigt dem Kloster Wonnental das von Rudolf von Üsenberg dem Kloster überlassene Patronatsrecht über die Kirche zu Amoltern. (GLA KA E Nr. 256) |

| 1444 | 18. Februar 1444. Vertrag zwischen dem Kloster Wonnental mit der Stadt Kenzingen über Steuer, Bede, Fronden, Mühlzoll, Weinungeld, Viehweide, Schafweide etc. (GLA KA 21 Nr. 4382) |

| 1469 | Vergabe eines Gutes in Kenzingen, das dem Heiligen St.Niklaus 'Wüstung Nidingen 1203' zugehört, an Hans Bühler zu Kenzingen als Erblehen. (GLA KA 208 Nr. 201) |

| 1523 | 1523 (1738,1790). Der tennenbachische Weier am Egelsee bei dem Kloster Wonnental. Zum Areal des Kloster Wonnentals gehörten zwei Fischweiher, die sich unmittelbar westlich des Klosterareals befunden haben. Der gößere Fischweiher (Egelsee) war mit einem schmalen Kanal an der Elz angeschlossen. (GLA KA 208 Nr.- 609) Reparatur eines Wasserwehrs beim Kloster Wonnental / 1688 (GLA KA 208 Nr. 610) |

| 1584 | Verzeichnis der Rechnungen, die Hans Speck als ehemaliger Schaffner des Klosters Wonnental geliefert hat. (GLA KA 208 Nr. 494) |

| 1586 | 11. April 1586. Das Frauenkloster Wonnental bei Kenzingen tritt den Scholarchen des Gymnasiums in Ensisheim eine Schuldverschreibung über 400 Gulden Kapital, verzinst mit 20 Gulden, ab, gegen die Einräumung des Klösterleins Kirnhalden. (GLA KA Nr. 21 Nr. 199) |

| 1637-1698 | Entrichtung von Kriegskontributionen an Frankreich und Streitigkeiten mit der Stadt Kenzingen u.a. wegen der Einquartierung. (GLA KA 208 Nr. 509) |

| 1659-1750 | Streitigkeiten des Klosters wegen des Mühlenzwangs, der Fischer und des Elzwehrs. (GLA KA 208 Nr. 440), (1772-1790 siehe GLA KA 208 Nr. 438) |

| 1660-1686 | Beschwerde des Klosters Wonnental gegen den herrschaftlichen Müller. (GLA KA 208 Nr. 446) |

| 1688 | Reparatur eines Wasserwehrs beim Kloster Wonnental. (GLA KA 208 Nr. 610) |

| 1695-1705 | Einzug des Weinumgeldes vom Kloster Wonnental. (GLA KA 208 Nr. 463) |

| 1731 | 10. Januar 1731. Vertrag des Klosters Wonnental mit Johann Traub zu Kenzingen über den Weinumgeld-Admodiator, das Weinumgeld in der Kirnhalden. (GLA KA 21 Nr. 4584) |

| 1742 und 1751 |

Bitte des Klosters Wonnental an die Kaiserin Maria Theresia um Bestätigung ihrer Privilegien. (GLA KA 208 Nr. 551) (GLA KA 208 Nr. 587) |

| 1761 | Streitigkeiten zwischen dem Kloster Wonnental und der Stadt wegen Überlassung von Holz für das Bad in Kirnhalden. (GLA KA 208 Nr. 433) |

| 18. Jh. | o.D.(18.Jh.). Kirchenordnung und Begräbnisordnung im Kloster Wonnental. (GLA KA 208 Nr.- 390) |

| 1803 | Einrichtung einer Mädchenschule im Kloster Wonnental. (GLA KA 208 Nr. 562) |

| 1804 | Voranschlag über die nötigen Maurer-, Glaser-, Schlosser-, Hafner- und Zimmermannsarbeiten für den Neubau einer Schule beim Kloster Wonnental. (GLA KA 208 Nr. 563) |

| 1806 | Aufhebung des Klosters Wonnental und Pensionierung der Nonnen und Bediensteten. (GLA KA 208 Nr. 564) |

| Jan. - Dez. 1806 | Kommissionsakten des Direktors Stösser über die Besitznahme der Klöster und Stifter im Breisgau und der Ortenau. Enthält: Verzeichnis. Instruktion. Kunstschätze. Besitznahmsakte zu Heitersheim, St. Trudpert, Ebringen, St. Blasien, Säckingen, Beuggen, St. Peter, Tennenbach, Waldkirch, Wonnental, Franziskanerkloster Kenzingen, St. Georgen. Gutachten Stössers in der Klosterfrage: Fortbestand von St. Peter oder St. Blasien. Schulden. (GLA KA 48 Nr. 5518) |

| 1806-1807 | Aufhebung des Klosters Wonnental und Übersiedlung der Nonnen in das Kloster Lichtental. (GLA KA 208 Nr. 549) |

| 1807 | Erfüllung verschiedener Verpflichtungen des aufgehobenen Klosters Wonnental und Verkauf des Gesundheitsbades zu Kirnhalden. (GLA KA 208 Nr. 566) |

| 1806 bis 1830 | Plan über die Außmeßung der dem Kloster Wonnenthal auf dem Kenzinger und Riegler Bann zustehenden Geschäften / mit Notizen. (GLA KA H Wonnental 1) 44 Seiten über die Grundstücksvermessung |

Quellen GLA KA = Permalink zum Generallandesarchiv Karlsruhe

Weitere Informationen zum Kloster Wonnental:

- Die Pforte 26/27 (2006/2007) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Landeskunde in Kenzingen e.V.) King, Stefan; Jenisch, Bertram: Spurensuche - ein Rundgang durch das ehemalige Kloster Wonnental - „Jucunda Vallis“

- Jürgen Treffeisen - Zisterzienserinnenabtei Wonnental: https://www.kloester-bw.de/klostertexte.php?kreis=Lkr.%20Emmendingen&bistum=&alle=1&ungeteilt=&art=&orden=&orte=&buchstabe=&nr=790&thema=Geschichte

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 1308

| Kloster Gutnau | |

| Alternativname(n) Schreibweisen |

Gutenau |

| Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald |

| Gemeinde | Neuenburg a. R. |

| Entstehungszeit | um 1181 |

| Ersterwähnung | um 1250 |

| Zerstört | 1675 August 9. durch französiche Truppen |

| Gründungsstifter | Nonne Gutta aus dem Kloster Sitzenkirch (?) |

| Ordenszugehörigkeit | Benediktiner |

| Erhaltungszustand | Wüstung, archäologisches Grabungsschutzgebiet (!) |

| Geografische Lage der ersten Anlage |

47.79520/7.55550 |

| Höhenlage | 226 m ü. NHN |

Neuenburg am Rhein - Frauenkloster Gutnau

![]() abgegangenes Kloster- und Kirchengebäude

abgegangenes Kloster- und Kirchengebäude

Lage

Das Kloster Gutnau lag ca. 2 Km südlich von Neuenburg am Hochgestade des Rheins, an der Westseite der heutigen L 134 (Basler Straße) an der Abzweigung in die Straße Oberer Wald. Die Flurnamen Gutnauer Feld, Klosterau und Frauenhölzle weisen heute noch auf den ehemaligen Klosterbesitz hin.

Der Legende nach soll das Frauenkloster durch die Nonne Gutta aus dem Kloster Sitzenkirch durch Umwandlung eines Adelssitzes in eine klösterliche Niederlassung gegündet worden sein, da sie ihr ererbtes Familiengut ob Neuwenburg an dem Rhyn in der Ouw nicht im Stich lassen wollte [1] (BeJe).

Nördlich des ehemaligen Klosters Gutnau stand im Gewann Mathiasäcker [2] die St. Mathiskirche, ebenfalls abgegangen. Die Kirche gehörte zum abgegangenen Ort Au (Owe), für den 1295 ein Pfarrer her Jacob Milchlt ein lutpriester ze Owe genannt wird. Die Kirche selbt wird 1313 genannt. Es ist nicht bekannt, wann der Ort Owe verlassen wurde. Owe bestand bereits vor der Stadtgründung Neuenburg a. R. Die St. Mathiskirche wurde offenbar im Dreißigjährigen Krieg zerstört.[1]

Zeittafel

| um 1250 | Frühester urkundlicher Nachweis des Frauenklosters Gutnau, das dem Kloster St. Blasien unterstand. Es ist nicht gekärt, ob der Niederlassung ein älteres Kloster in der Niederung Klosterau vorausging, das zugunsten des Konvents auf dem Hochgestade aufgegeben worden ist. Der Flurname Klosterau wird mit einer Vorgängeranlage in der Rheinniederung oder auf einer einstigen Rheininstel in Verbindung gebracht. Warum diese verlegt worden sein soll, kann nicht geklärt werden.[1] |

| 1272 | Das Kloster Gutnau und das Kloster Sitzenkirch sollen durch Graf Heinrich von Freiburg zerstört worden sein.[1] |

| 1323 | Das Kloster wurde erneut durch einen Brand zerstört.[1] |

| 1483 | Beim Kloster wird eine Marienkapelle erwähnt.[1] |

| 1492 | Das Kloster St. Blasien beantragte beim Papst, dass ihre Niederlassung Gutnau von einem Frauenkloster in eine Benediktinerpropstei umgewandelt wird. Diesem Ereignis soll ein weiterer Brand vorausgegangen sein, der seinen Niedergang herbeigeführt haben soll.[1] |

| 1513 | In dem Kloster waren nur noch zwei Nonnen und der Pobst ansässig.[1] |

| 1525 | Das Ende des Klosters Gutnau. Nach der Plünderung der Anlage im Bauernkrieg flohen die letzten beiden Nonnen und der Probst nach Neuenburg. Nach dem Niedergang wurden die Güter des Klosters durch einen auf dem Gut sitztenden Schaffner weiter bewirtschaftet. Niminell bestand das Kloster dennoch weiter.[1] |

| 1537 | Zu Gutnau wird ein Probst genannt.[1] [Krieger 1903, Sp. 808] |

| 1629 | Bauliche Reste des Klosters scheinen noch im 17. Jahrhundert weitgehend erhalten zu sein. 1629 wird durch die kaiserlichen Truppen angeordnet, dass in Gutnau wieder ein katholischer Gottesdienst zu halten ist.[1] |

| 1675 | Am 9. August 1675 wurde das Kloster durch französische Truppen unter Feldherr La Broche niedergebrand.[1] |

Weblinks:

- Benediktinerpropstei Gutnau - Historisches Ortslexikon Baden-Württemberg. In: LEO-BW, Landesarchiv Baden-Württemberg.

- Auf den Spuren eines alten Klosters - 06.04.2016 Stadtzeitung Neuenburg a. R.

- Landesdenkmalamt sucht verschwundenes Kloster bei Neuenburg - Badische Zeitung 05.04.2016

- Copia Plans des Bezircks um das Closter Gutnau, laut Vertrag de dato 6. Aug. 1627 - Generallandesarchiv Karlsruhe, Signatur: H Gutnau 1

Gemarkungsplan, Grenzen farbig, teilweise Grenzsteine, diese mit Buchstaben, Erklärung der Grenzfarben in der Titelkartusche, Flurnamen, Grundstücke mit Buchstaben. Wälder, Matten, Äcker, Gewässer (u. a. Rhein mit Inseln, Rheingestade, Gräben), Straßen und Wege eingezeichnet. Die Orte Ottmarsheim, Schliengen, Gutnau, Auggen mit stilisiert gezeichneten Kirchtürmen markiert, Häuser von Neuenburg am Rhein im Grundriß, St. Matthiaskirche und Heiligkreuzkapelle mit Kirchensymbolen gezeichnet. In der Titelkartusche ist vermerkt: Ein Original hievon hat Neuenburg, Ein ander gleichförmiges die andere Parthei, nemlich St. Blasi. Den Bericht hierzu hat die Statt Neuenburg".

Autor/Künstler: Adam Diezer

Format: 39,5 x 49 cm

Quellen:

- Bertram Jenisch, Archäologischer Stadtkataster Bd. 27, Neuenburg

- Adolf Poinsignon "Ödungen und Wüstungen im Breisgau" in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins Bd. 41 / NF 2 (1887) S. 330 "Au bei Neuenburg"

- Details

- Hauptkategorie: Themen

- Klöster & Kirchen

- Zugriffe: 15255

Herbolzheim

Mittelalterliche Kirchenburg aus dem 13. Jahrhundert

Link zum Film: https://youtu.be/2oG5McFYgIg

Ergebniss der Archäologischen Ausgrabung des Landesamts für Denkmalpflege im RPS der Baugrube des Katholischen Gemeindezentrums Herbolzheim von Dr. Bertram Jenisch, Referent für Archäologie des Mittelalters.

Dr. Bertram Jenisch, Referent für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, mit Sitz in Freiburg, stellte am 14. Januar 2016 die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung auf dem Kirchberg im Herbolzheimer Torhaus vor.

Im Bereich des von der katholischen Pfarrgemeinde St. Alexius in Herbolzheim geplanten Gemeindezentrums wurden im Bereich des ehemaligen Friedhofs die Reste einer bislang unbekannten spätmittelalterlichen Bebauung von Juli bis August 2015 im Rahmen einer baubegleitenden Rettungsgrabung untersucht.

Jenisch betonte ausdrücklich, dass die Grabung des Landesamtes für Denkmalpflege in enger Kooperation und Abstimmung mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Alexius durchgeführt wurden. Das kleine Grabungsteam des Freiburger Dienstsitzes wurde von mehreren ehrenamtlichen Mitarbeitern und zwei Bauarbeitern tatkräftig unterstützt.

Im Bereich der nach 1752 angelegten Friedhofserweiterung kamen erwartungsgemäß zahlreiche Gräber zutage. Jenisch erläuterte die charakteristische spätmittelalterliche Bestattungssitte und ging auf einige der geborgenen Grabbeigaben ein. Anhand einiger anthropologisch untersuchter Schädelfragmente konnten aufschlussreiche Befunde zum Gesundheitszustand und zu den Lebensumständen der damaligen Menschen erhoben werden.

Die eigentliche Überraschung der baubegleitenden Ausgrabung war der Nachweis einer Wehrmauer, die sich entlang des Nordrands des Kirchbergs erstreckte. Ihre 80 cm breiten Fundamente wurden auf einer Länge von 11 m erfasst.

Zur Stabilisierung wurden im Spätmittelalter zwei Stützmauern an die Mauer angefügt. Zu diesem Zeitpunkt war der Graben bereits zur Hälfte durch eingeschwemmtes Material zusedimentiert. Diese Baumaßnahme lässt sich durch einen Münzfund zeitlich fassen. Der hier gefundene Goldgulden ist eine Prägung des Kölner Erzbischofs Dietrich II. von Moers (*1384, 1414-1463) aus dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts. Die Vorderseite zeigt das Wappen und in Umschrift den Namen des Erzbischofs, die Rückseite bilden die um ein zentrales Kreuz gruppierten Wappen der Bistümer Osnabrück und Paderborn sowie der Kurpfalz/Wittelsbacher. Mit der Umschrift NOVA MONETA AUREA (siehe Film).

Der Wehrmauer war ein etwa acht Meter breiter und vier Meter tiefer Graben vorgelagert. Ursprünglich war die Mauer ca. 10 Meter hoch. Ein etwa 40 Meter langes Teilstück ist am Südrand des Kirchbergs in originaler Höhe erhalten.

Bei den archäologischen Ausgrabungen wurde festgestellt, dass mehrere Bauten von innen an die Wehrmauer angebaut waren. Zum einen handelt es sich um Reste eines Fachwerkhauses, das im 15. Jahrhundert abgebrannt ist. Auch das ehemalige Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert lehnte sich mit seiner Rückfront an diese Wehrmauer.

Im Mittelalter war das Areal um die St. Alexius Kirche als Kirchenburg befestigt. Die Anlage wurde im frühen 13. Jahrhundert vom Straßburger Bischof errichtet. Im Schutz der mächtigen Mauern lagen Speicherbauten, die Zehnttrotte, sowie Wohnbauten des Pfarrers und Vogts.

An Stelle der heutigen Kirche lag eine deutlich kleinere Vorgängerkirche. Ihre Fundamente wurden bei der letzten Kirchenrenovierung dokumentiert.

Das ehemalige Torhaus wurde in einer Urkunde am 30. Januar 1281 erwähnt.

Die in diesem Film dargestellte animierte Rekonstruktion des Herbolzheimer Kirchbergs von Hans-Jürgen van Akkeren entstand in Zusammenarbeit mit Dr. Bertram Jenisch.

Fotos: Hans-Jürgen van Akkeren

Hintergrundinformation:

Der Herbolzheimer Kirchberg ist einer beiden alten Siedlungskerne von Herbolzheim. Das Gebiet zwischen der Abdachung des Herbolzheimer Bergs und der Landstraße war seit dem 13. Jahrhundert von einer massiven, ca. 10 m hohen Wehrmauer umgeben. Diese hat sich in der Rückwand der Gebäude am Südrand des Kirchbergs erhalten. In dem südlich vorgelagerten Geländestreifen zeichnet sich der im Tennenbacher Güerbuch genannte Kirchgraben ab. In einem Güterverzeichnis wird am 31.1.1287 das „Tor des kilchhofs“ erwähnt. Diese Kirchenburg war ursprünglich im Besitz des Straßburger Bischofs.

Bereits beim Neubau der heute bestehenden St-Alexius-Kirche stieß man 1752 bei Planierarbeiten östlich der alten Kirche (unter dem heutigen Chor der Kirche) auf älteres Mauerwerk. Nach einer Beschreibung (durch den damaligen Pfarrer Machleid?) lagen die Fundamente dicht unter der Geländeoberfläche. Die Mauern wurden einer untergegangenen Niederlassung des Templerordens zugeschrieben. Für diese gibt es in den Archivalien jedoch keinen Beleg. Es handelt sich wohl eher um die baulichen Überreste des abgegangenen Wittumshofs. Die Abspaltung vom Herrenhof diente zur Versorgung des Pfarrers. Er wird im frühen 14. Jh. im Tennenbacher Güterbuch genannt.

Bei der umfassenden Renovierung der Alexiuskirche im Jahr 1964 erfasste man beim Einbau einer Heizanlage im Langhaus auf die Fundamentreste der 1752 niedergelegten Vorgängerkirche. Diese wurden nicht fachgerecht dokumentiert und eingemessen, jedoch als Skizze in den Bestandsplan eingetragen. Demnach war die Mittelachse der alte Kirche abweichend vom heutigen Bau um etwa 10° nach Süden gedreht. Die Rechteckkirche mit eingezogener halbrunder Apsis war etwa 14 m breit und 25 m lang und damit etwa 1/3 kleiner als der heutige Kirchenbau.

Quelle: Dr. Bertram Jenisch, Landesamt für Denkmalpfege Baden-Württemberg/Freiburg